Rust 是一門系統級編程語言,被設計為保證內存和線程安全,並防止段錯誤。作為系統級編程語言,它的基本理念是 “零開銷抽象”。理論上來說,它的速度與 C / C++ 同級。

Rust 可以被歸為通用的、多範式、編譯型的編程語言,類似 C 或者 C++。與這兩門編程語言不同的是,Rust 是線程安全的!

Rust 編程語言的目標是,創建一個高度安全和併發的軟件系統。它強調安全性、併發和內存控制。儘管 Rust 借用了 C 和 C++ 的語法,它不允許空指針和懸掛指針,二者是 C 和 C++ 中系統崩潰、內存洩露和不安全代碼的根源。

Rust 中有諸如 if else 和循環語句 for 和 while 的通用控制結構。和 C 和 C++ 風格的編程語言一樣,代碼段放在花括號中。

Rust 使用實現(implementation)、特徵(trait)和結構化類型(structured type)而不是類(class)。這點,與基於繼承的OO語言 C++, Java 有相當大的差異。而跟 Ocaml, Haskell 這類函數式語言更加接近。

Rust 做到了內存安全而無需 .NET 和 Java 編程語言中實現自動垃圾收集器的開銷,這是通過所有權/借用機制、生命週期、以及類型系統來達到的。

下面是一個代碼片段的例子,經典的 Hello World 應用:

fn main() { println!("hello, world"); }

影響了 Rust 的流行的編程語言包括 C, C++, C#, Erlang, Haskell, OCaml, Ruby, Scheme 和 Swift 等等。Rust 也影響了 C# 7, Elm, Idris, Swift。

Rust 提供了安裝程序,你只需要從官網下載並在相應的操作系統上運行安裝程序。安裝程序支持 Windows、Mac 和 Linux(通過腳本)上的32位和64位 CPU 體系架構,適用 Apache License 2.0 或者 MIT Licenses。

Rust 運行在以下操作系統上:Linux, OS X, Windows, FreeBSD, Android, iOS。

簡單提一下 Rust 的歷史。Rust 最早是 Mozilla 僱員 Graydon Hoare 的一個個人項目,從 2009 年開始,得到了 Mozilla 研究院的支助,2010 年項目對外公佈。2010 ~2011 年間實現的自舉。從此以後,Rust 經歷了巨大的設計變化和反覆(歷程極其艱辛),終於在 2015 年 5 月 15日發佈了 1.0 版。在這個研發過程中,Rust 建立了一個強大活躍的社區,形成了一整套完善穩定的項目貢獻機制(這是真正的可怕之處)。Rust 現在由 Rust 項目開發者社區(https://github.com/rust-lang/rust )維護。

自 15 年 5 月 1.0 發佈以來,湧現了大量優秀的項目(可以 github 上搜索 Rust 查找),大公司也逐漸積極參與 Rust 的應用開發,以及回饋開源社區。

本書(RustPrimer)旨在為中文 Rustaceans 初學者提供一個正確、最新、易懂的中文教程。本書會一直完善跟進,永不停歇。

本書是整個 Rust 中文社區共同努力的結果。其中,參與本書書寫及校訂的 Rustacean 有(排名不分先後):

- daogangtang(Mike貓)

- wayslog(貓貓反抗團團長)

- marvin-min

- tiansiyuan

- marvinguo

- ee0703

- fuyingfuying

- qdao

- JohnSmithX

- stormgbs (AX)

- tennix

- anzhihun

- zonyitoo(Elton, e貓)

- 42

- Naupio(N貓)

- F001(失落的神喵)

- wangyu190810

- domty

- MarisaKirisame(帥氣可愛魔理沙)

- Liqueur Librazy

- Knight42

- Ryan Kung

- lambdaplus

- doomsplayer

- lucklove

- veekxt

- lk-chen

- RyanKung

- arrowrowe

- marvin-min

- ghKelo

- wy193777

- domty

- xusss

- wangyu190810

- nextzhou

- zhongke

- ryuki

- codeworm96

- anzhihun

- lidashuang

- sceext2

- loggerhead

- twq0076262

- passchaos

- yyrust

- markgeek

- ts25504

- overvenus

- Akagi201

- theJian

- jqs7

- ahjdzx

- chareice

- chenshaobo

- marvinguo

- izgzhen

- ziqin

- peng1999

等。在此,向他們的辛苦工作和無私奉獻表示尊敬和感謝!

祝用 Rust 編程愉快!

安裝Rust

本章講解在三大平臺 Linux, MacOS, Windows 上分別安裝 Rust 的步驟。

Rust for Linux

Rust 支持主流的操作系統,Linux,Mac和 windows。

Rust 為Linux用戶提供了兩種安裝方式:

1、直接下載安裝包:

直接下載安裝包的話需要檢查一下你當前操作系統是64位還是32位,分別下載對應的安裝包。

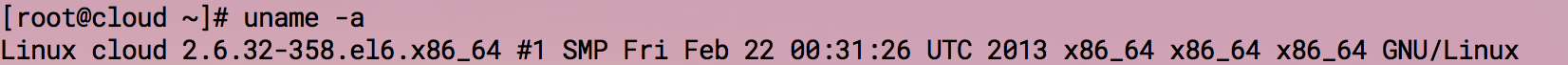

查看操作系統請在終端執行如下命令:

uname -a

結果如下圖所示:

如上圖所示,如果是 x86_64 則證明是64位系統,需要下載64位安裝包;

如果是x86-32則需要下載32位安裝包

下載安裝包後解壓運行即可。在書寫本章時,最新的穩定版本為1.5.0,

解壓:tar -zxvf rust-1.5.0-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.gz

解壓完進入對應的目錄:cd rust-1.5.0-x86_64-unknown-linux-gnu

執行 ./install.sh

上述命令執行完成後會打印: Rust is ready to roll. 表明安裝成功

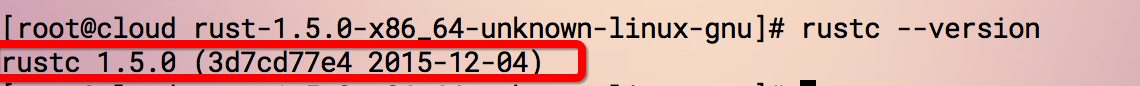

此時執行: rustc --version, 你會看到對應的 rust 版本信息,如下圖所示:

2、命令行一鍵安裝:

Rust 提供簡單的一鍵安裝,命令如下:

curl -sSf https://static.rust-lang.org/rustup.sh | sh

打開終端執行如上命令即可。

注意

除了穩定版之外,Rust 還提供了 Beta 和 Nightly 版本,下載地址如下: https://www.rust-lang.org/zh-CN/other-installers.html

如果你不想安裝 Rust 在你的電腦上,但是你還是像嘗試一下 rust,那麼這裡有一個在線的環境:http://play.rust-lang.org/

中國科學技術大學鏡像源包含 rust-static,梯子暫時出問題的同學可以嘗試從這裡下載編譯器;除此之外。還有 Crates 源,詳見這裡的說明。

Rust for Mac OS

Rust 支持主流的操作系統,Linux,Mac 和 windows。

Rust 為 mac 用戶提供了兩種安裝方式:

1、直接下載安裝包:

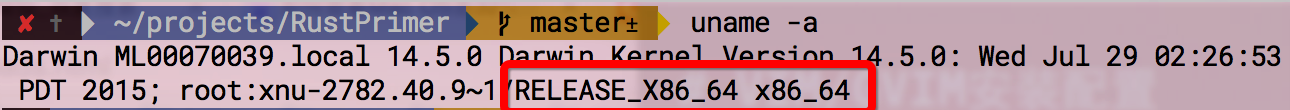

直接下載安裝包的話需要檢查一下你當前操作系統是64位還是32位,分別下載對應的安裝包。 查看操作系統請在終端執行如下命令:

uname -a

如上圖紅色部分所示,如果是 x86_64 則證明是64位系統,需要下載64位安裝包; 如果是x86-32則需要下載32位安裝包

和安裝普通的軟件一樣,直接運行安裝包即可。

在書寫本章時,最新的穩定版本為1.5.0,

2、命令行一鍵安裝:

Rust 提供簡單的一鍵安裝,命令如下:

curl -sSf https://static.rust-lang.org/rustup.sh | sh

此過程,有可能需要你輸入幾次密碼

你只需打開你的命令行執行如上代碼就可以了。(注意,你可能需要一個梯子,否則會遇到一些類似Could not resolve host: static.rust-lang.org的錯誤)

3.驗證安裝:

如果你完成了上面任意一個步驟,請執行如下命令:

rustc --version

如果看到如下信息,表明你安裝成功:

rustc 1.5.0 (3d7cd77e4 2015-12-04)

如果提示沒有 rustc 命令,那麼請回顧你是否有某個地方操作不對,請回過頭來再看一遍文檔。

注意

除了穩定版之外,Rust 還提供了 Beta 和 Nightly 版本,下載地址如下: https://www.rust-lang.org/zh-CN/other-installers.html

如果你不想安裝 Rust 在你的電腦上,但是你還是像嘗試一下 rust,那麼這裡有一個在線的環境:http://play.rust-lang.org/

中國科學技術大學鏡像源包含 rust-static,梯子暫時出問題的同學可以嘗試從這裡下載編譯器;除此之外,還有 Crates 源,詳見這裡的說明。

Rust for Windows

Rust 支持主流的操作系統,Linux,Mac和 Windows。

Rust在Windows上的安裝和你在windows上安裝其它軟件一樣。

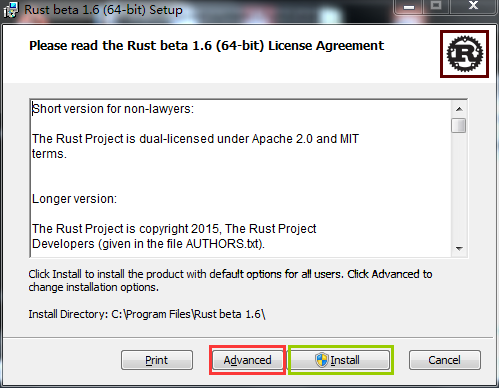

1、下載安裝包:

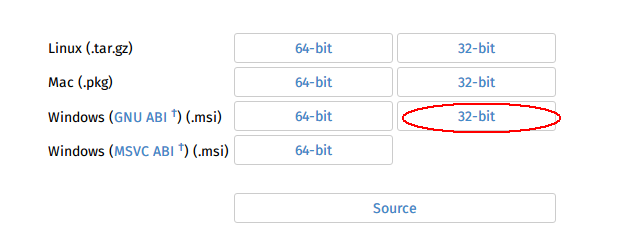

Rust提供了多個版本和多個平臺的安裝包,下載對應的即可,此處我們以1.6.0的穩定版為例。

2、安裝:

雙擊下載到的安裝包,如下圖所示:

默認,rust將安裝到所有用戶下,選擇“Advanced”,可以指定安裝用戶和安裝路徑。然後點擊"install"等待幾分鐘即可(中間可能會有安全提示,點擊允許即可,如果你裝了360之類的,需要小心360阻止寫入註冊表)。

3.驗證安裝:

安裝完成後,運行windows命令行,然後輸入:

rustc --version

看到 以 rustc 1.6.0 開頭,說明你安裝成功了。

注意

中國科學技術大學鏡像源包含 rust-static,梯子暫時出問題的同學可以嘗試從這裡下載編譯器;除此之外。還有 Crates 源,詳見這裡的說明。

Rust 版本管理工具: rustup

rustup 是rust官方的版本管理工具。應當作為安裝 Rust 的首選。

項目主頁是: https://github.com/rust-lang-nursery/rustup.rs

Features

- 管理安裝多個官方版本的 Rust 二進制程序。

- 配置基於目錄的 Rust 工具鏈。

- 安裝和更新來自 Rust 的發佈通道: nightly, beta 和 stable。

- 接收來自發布通道更新的通知。

- 從官方安裝歷史版本的 nightly 工具鏈。

- 通過指定 stable 版本來安裝。

- 安裝額外的 std 用於交叉編譯。

- 安裝自定義的工具鏈。

- 獨立每個安裝的 Cargo metadata。

- 校驗下載的 hash 值。

- 校驗簽名 (如果 GPG 存在)。

- 斷點續傳。

- 只依賴 bash, curl 和常見 unix 工具。

- 支持 Linux, OS X, Windows(via MSYS2)。

安裝

Windows

在rustup的主頁下載並運行rustup-init.exe,並按照提示選擇選項。

Welcome to Rust!

This will download and install the official compiler for the Rust programming

language, and its package manager, Cargo.

It will add the cargo, rustc, rustup and other commands to Cargo's bin

directory, located at:

C:\Users\Liqueur Librazy\.cargo\bin

This path will then be added to your PATH environment variable by modifying the

HKEY_CURRENT_USER/Environment/PATH registry key.

You can uninstall at any time with rustup self uninstall and these changes will

be reverted.

Current installation options:

default host triple: x86_64-pc-windows-msvc

default toolchain: stable

modify PATH variable: yes

1) Proceed with installation (default)

2) Customize installation

3) Cancel installation

三個選項分別是

- 開始安裝(默認選項)

- 自定義安裝

- 取消

其中自定義安裝可以更改默認架構與工具鏈、是否添加 PATH。例如想要選擇 nightly 工具鏈可以進行以下自定義

I'm going to ask you the value of each these installation options.

You may simply press the Enter key to leave unchanged.

Default host triple?

Default toolchain? (stable/beta/nightly)

nightly

Modify PATH variable? (y/n)

設置完畢後,選擇 1 以開始安裝。

Linux & macOS

運行以下命令

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

這個命令將會編譯和安裝 rustup, 安裝過程中可能會提示你輸入 sudo 的密碼。 然後, 他會下載和安裝 stable 版本的工具鏈, 當執行 rustc, rustdoc 和 cargo 時, 將會配置他為默認工具鏈。

Unix 上安裝後工具鏈會被安裝到 $HOME/.cargo/bin 目錄。

.cargo/bin 目錄會被添加到系統的 $PATH 環境變量,重新登錄後即可使用 rustc,cargo 等命令。

卸載

rustup self uninstall

用法

安裝後會得到一個 rustup 命令, 多使用命令自帶的幫助提示, 可以快速定位你需要功能。

幫助

運行 rustup -h 你將會得到如下提示:

❯ rustup -h

rustup 1.5.0 (92d0d1e9e 2017-06-24)

The Rust toolchain installer

USAGE:

rustup.exe [FLAGS] [SUBCOMMAND]

FLAGS:

-v, --verbose Enable verbose output

-h, --help Prints help information

-V, --version Prints version information

SUBCOMMANDS:

show Show the active and installed toolchains

update Update Rust toolchains and rustup

default Set the default toolchain

toolchain Modify or query the installed toolchains

target Modify a toolchain's supported targets

component Modify a toolchain's installed components

override Modify directory toolchain overrides

run Run a command with an environment configured for a given toolchain

which Display which binary will be run for a given command

doc Open the documentation for the current toolchain

self Modify the rustup installation

set Alter rustup settings

completions Generate completion scripts for your shell

help Prints this message or the help of the given subcommand(s)

DISCUSSION:

rustup installs The Rust Programming Language from the official

release channels, enabling you to easily switch between stable,

beta, and nightly compilers and keep them updated. It makes

cross-compiling simpler with binary builds of the standard library

for common platforms.

If you are new to Rust consider running `rustup doc --book` to

learn Rust.

根據提示, 使用 rust help <command> 來查看子命令的幫助。

rustup doc --book 會打開英文版的 The Rust Programming Language。

常用命令

rustup default <toolchain> 配置默認工具鏈。

rustup show 顯示當前安裝的工具鏈信息。

rustup update 檢查安裝更新。

rustup toolchain [SUBCOMMAND] 配置工具鏈

rustup toolchain install <toolchain>安裝工具鏈。rustup toolchain uninstall <toolchain>卸載工具鏈。rustup toolchain link <toolchain-name> "<toolchain-path>"設置自定義工具鏈。其中標準的

<toolchain>具有如下的形式`<channel>[-<date>][-<host>]` <channel> = stable|beta|nightly|<version> <date> = YYYY-MM-DD <host> = <target-triple>如

stable-x86_64-pc-windows-msvcnightly-2017-7-251.18.0等都是合法的toolchain名稱。

rustup override [SUBCOMMAND] 配置一個目錄以及其子目錄的默認工具鏈

使用

--path <path>指定目錄或在某個目錄下運行以下命令

rustup override set <toolchain>設置該目錄以及其子目錄的默認工具鏈。rustup override unset取消目錄以及其子目錄的默認工具鏈。使用

rustup override list查看已設置的默認工具鏈。

rustup target [SUBCOMMAND] 配置工具鏈的可用目標

rustup target add <target>安裝目標。rustup target remove <target>卸載目標。rustup target add --toolchain <toolchain> <target>為特定工具鏈安裝目標。

rustup component 配置 rustup 安裝的組件

rustup component add <component>安裝組件rustup component remove <component>卸載組件rustup component list列出可用組件常用組件:

- Rust 源代碼

rustup component add rust-src- Rust Langular Server (RLS)

rustup component add rls

編輯器

本章描述幾種常用編輯器針對 Rust 開發環境的配置。

前期準備

下載 Rust 源代碼(供 racer 使用)

從github下載

git clone https://github.com/rust-lang/rust.git

從官網下載源代碼包

下載地址: https://static.rust-lang.org/dist/rustc-nightly-src.tar.gz

使用rustup下載(推薦)

使用rustup獲取源碼最大的好處在於可以使用rustup update隨時獲取最新版源碼,~~而且特別省事,~~執行以下命令獲取源碼

rustup component add rust-src

racer

racer是一個由rust的愛好者提供的rust自動補全和語法分析工具,被用來提供基本的補全功能和定義跳轉功能。其本身完全由rust寫成,補全功能已經比較完善了。

我們可以通過如下的方式獲取它:

cargo自動安裝

在rust 1.5版本以後,其安裝包自帶的cargo工具已經支持了cargo install命令,這個命令可以幫助我們通過簡單的方式獲取到racer的最新版。

你可以通過以下命令安裝racer最新版,目前已知在Linux、Unix和Windows上適用

cargo install racer

編譯安裝

事實上我更推薦有條件的用戶通過這種方式安裝,因為自己實戰操作一遍總是有些收穫的。(帥氣可愛的DCjanus表示懷疑)

下載源碼

首先,我們需要下載racer的源碼

git clone https://github.com/phildawes/racer.git

進行編譯

然後,進入目錄然後進行編譯

cd racer && cargo build --release

這樣,我們會得到racer的二進制文件在 target/release/racer目錄

設置環境變量

為了對Rust標準庫進行補全,racer需要獲取Rust源碼路徑。

設置名為RUST_SRC_PATH的環境變量為[path_to_your_rust_source]/src

其中[path_to_your_rust_source]表示源碼所在文件夾,使用rustup獲取Rust源碼的情況下[path_to_your_rust_source]默認為~/.multirust/toolchains/[your-toolchain]/lib/rustlib/src/rust/src

測試

請重新打開終端,並進入到關閉之前的路徑。 執行如下代碼: linux:

./target/release/racer complete std::io::B

windows:

target\release\racer complete std::io::B

你將會看到racer的提示,這表示racer已經執行完成了。

安裝 rustfmt

cargo install rustfmt

Rust Langular Server (RLS)

Rust Langular Server(下文簡稱RLS)可以為很多IDE或編輯器提供包括不限於自動補全、跳轉定義、重命名、跳轉類型的功能支持。

使用rustup安裝步驟如下:

- 保證

rustup為最新版

rustup self update

- 升級工具鏈(並不要求設置

nightly為默認,但需要保證安裝了nightly工具鏈)

rustup update nightly

- 正式安裝RLS

rustup component add rls --toolchain nightly

rustup component add rust-analysis --toolchain nightly

rustup component add rust-src --toolchain nightly

- 設置環境變量

如果在安裝Racer時沒有設置名為

RUST_SRC_PATH的環境變量,請參考前文進行設置。

截至當前(2017年7月15日),RLS仍然處於alpha階段,隨著項目變動,安裝步驟可能會由較大變化,本文中提及的RLS安裝方法可能在較短的時間內過時,建議跟隨官方安裝指導進行安裝。

該項目託管地址:https://github.com/rust-lang-nursery/rls

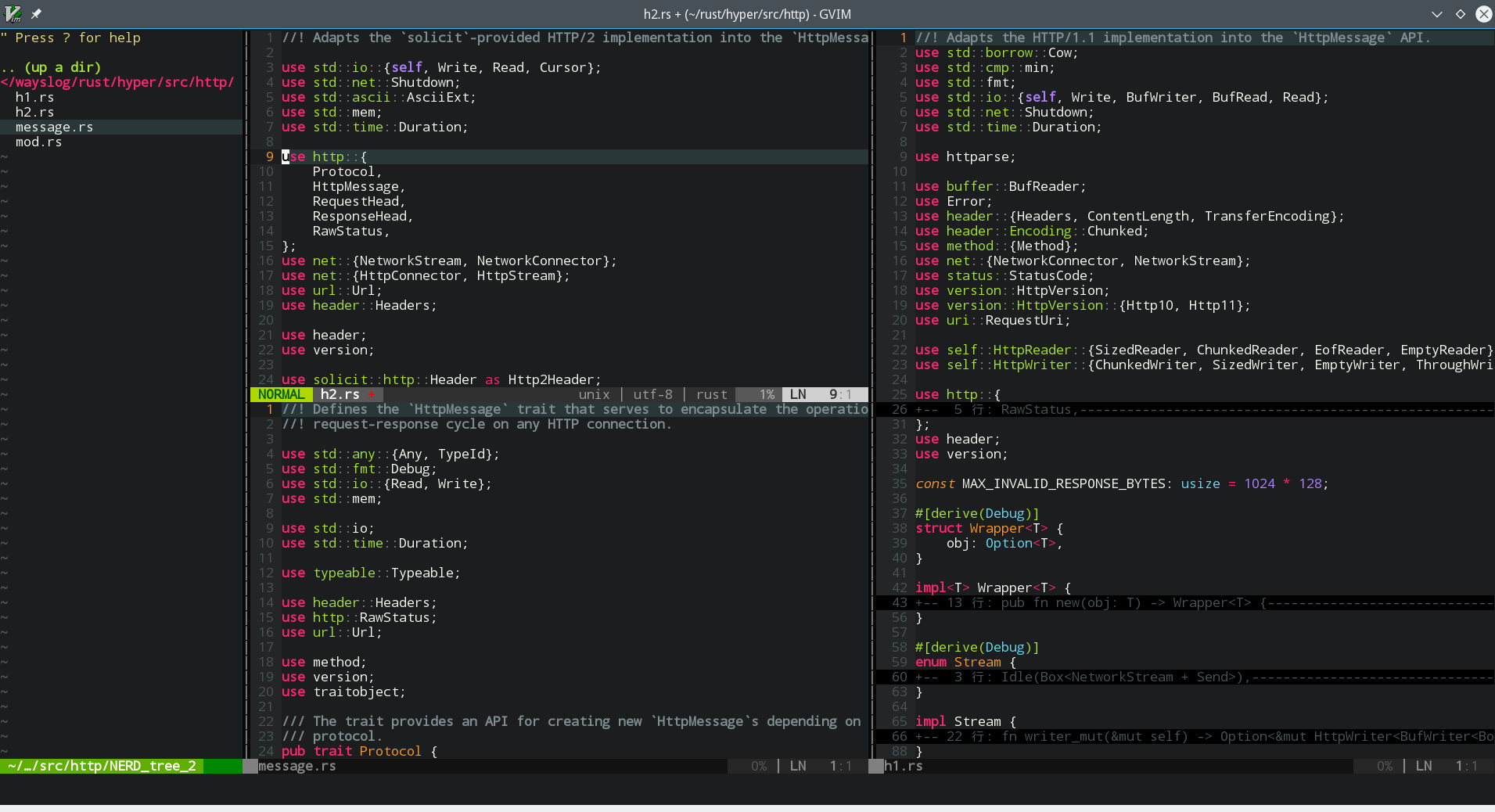

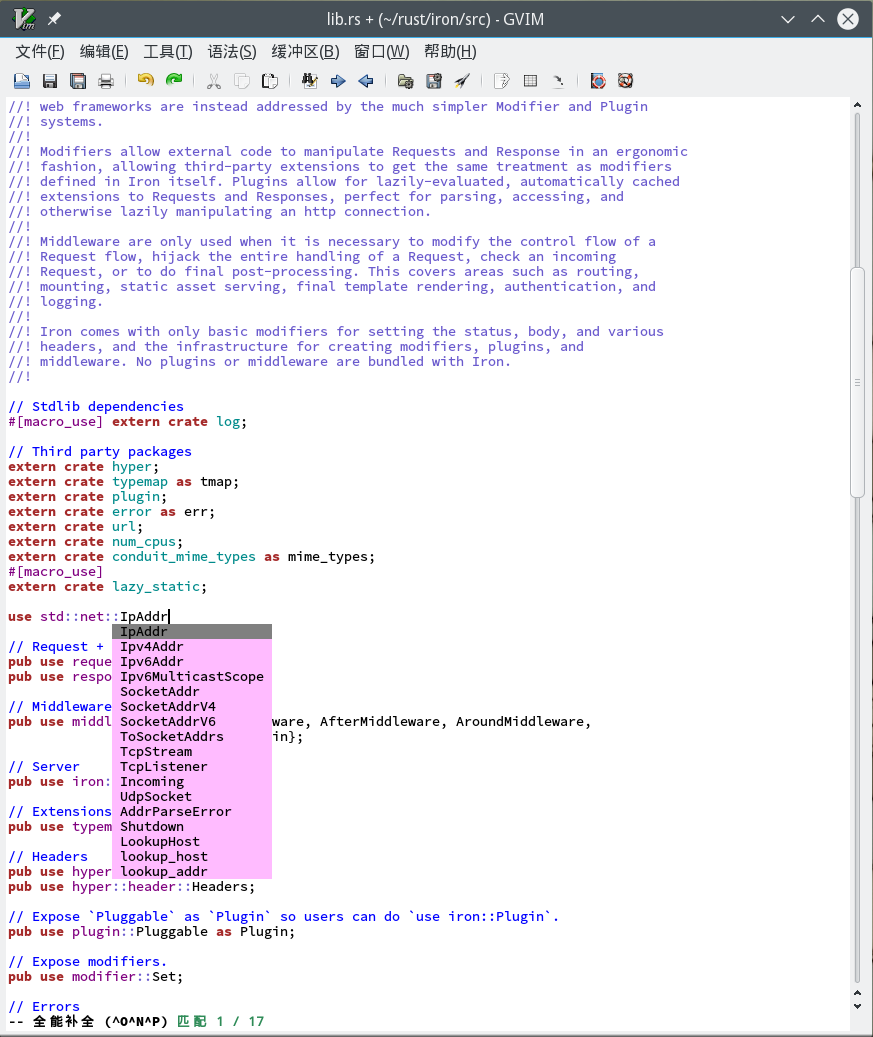

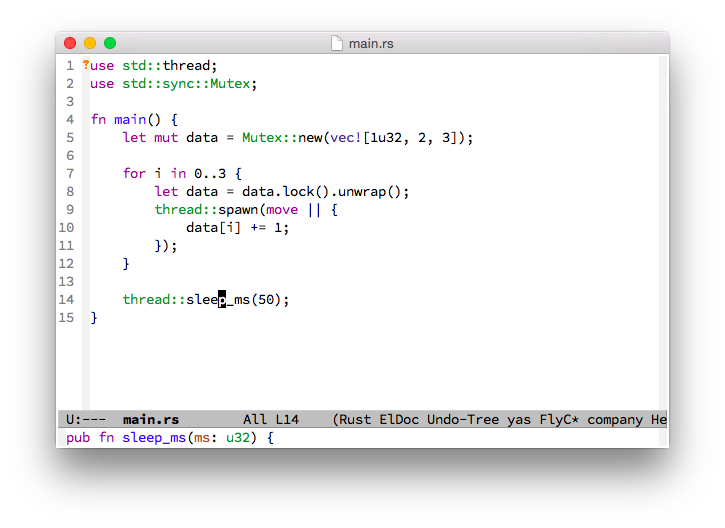

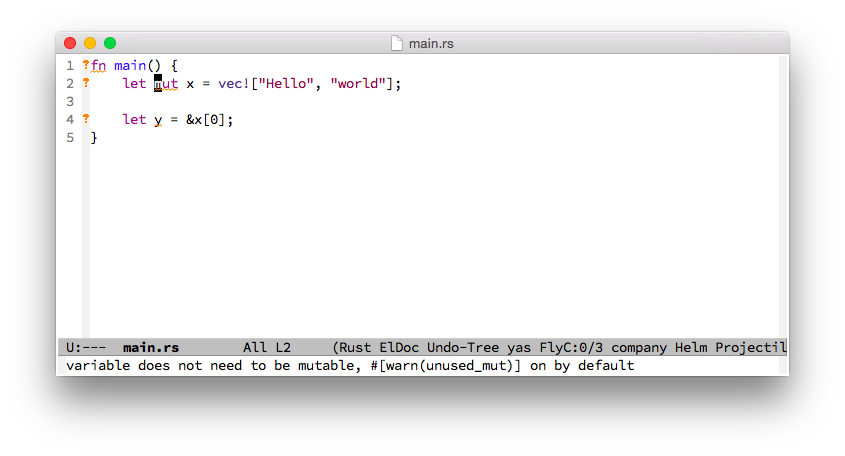

vim/GVim安裝配置

本節介紹vim的Rust支持配置,在閱讀本節之前,我們假定你已經擁有了一個可執行的rustc程序,並編譯好了racer。

我的vim截圖

應邀而加

使用vundle

vundle是vim的一個插件管理工具,基本上算是本類當中最為易用的了。 首先我們需要安裝它

linux or OS X

mkdir -p ~/.vim/bundle/

git clone https://github.com/VundleVim/Vundle.vim.git ~/.vim/bundle/Vundle.vim

windows

- 首先找到你的gvim的安裝路徑,然後在路徑下找到vimfiles文件夾

- 在這個文件夾中將vundle庫克隆到vimfiles/bundle/目錄下的Vundle.vim文件夾中

啟用rust支持

下載源碼

首先,你需要下載rust-lang的源碼文件,並將其解壓到一個路徑下。

這個源碼文件我們可以從rust官網下載到,請下載你對應平臺的文件。

然後將其解壓到一個目錄下,並找到其源碼文件中的src目錄。

比如我們解壓源碼包到C:\\rust-source\,那麼我們需要的路徑就是C:\\rust-source\src,記好這個路徑,我們將在下一步用到它。

修改vim配置

首先找到你的vimrc配置文件,然後在其中添加如下配置

set nocompatible

filetype off

set rtp+=~/.vim/bundle/Vundle.vim

call vundle#begin()

Plugin 'VundleVim/Vundle.vim'

Plugin 'racer-rust/vim-racer'

Plugin 'rust-lang/rust.vim'

call vundle#end()

filetype on

然後為了讓配置生效,我們重啟我們的(g)vim,然後在vim裡執行如下命令

:PluginInstall

這裡vundle會自動的去倉庫里拉取我們需要的文件,這裡主要是vim-racer和rust.vim兩個庫。

更多的配置

為了讓我們的vim能正常的使用,我們還需要在vimrc配置文件里加入一系列配置,

"" 開啟rust的自動reformat的功能

let g:rustfmt_autosave = 1

"" 手動補全和定義跳轉

set hidden

"" 這一行指的是你編譯出來的racer所在的路徑

let g:racer_cmd = "<path-to-racer>/target/release/racer"

"" 這裡填寫的就是我們在1.2.1中讓你記住的目錄

let $RUST_SRC_PATH="<path-to-rust-srcdir>/src/"

使用 YouCompleteMe

YouCompleteMe 是 vim 下的智能補全插件, 支持 C-family, Python, Rust 等的語法補全, 整合了多種插件, 功能強大. Linux 各發行版的官方源裡基本都有軟件包, 可直接安裝. 如果有需要進行編譯安裝的話, 可參考官方教程

讓 YCM 支持 Rust 需要在安裝 YCM 過程中執行 ./install.py 時加上 --racer-completer, 並在 .vimrc 中添加如下設置

let g:ycm_rust_src_path="<path-to-rust-srcdir>/src/"

"" 一些方便的快捷鍵

""" 在 Normal 模式下, 敲 <leader>jd 跳轉到定義或聲明(支持跨文件)

nnoremap <leader>jd :YcmCompleter GoToDefinitionElseDeclaration<CR>

""" 在 Insert 模式下, 敲 <leader>; 補全

inoremap <leader>; <C-x><C-o>

總結

經過不多的配置,我們得到了如下功能:

- 基本的c-x c-o補全 (使用 YCM 後, 能做到自動補全)

- 語法著色

- gd跳轉到定義

總體來看支持度並不高。

額外的

Q1. 顏色好挫

A1. 我推薦一個配色,也是我自己用的 molokai

更詳細內容可以參見我的vimrc配置,當然,我這個用的是比較老的版本的vundle,僅供參考。

Have a nice Rust !

Emacs

本節介紹 Emacs (Version 24) 的 Rust 配置,假設你已經安裝好了 Emacs,並且有使用 Emacs 的經驗。具體的安裝和使用說明,見網上相關文檔,在此不贅述。

另外,本節的例子是在 Mac OS 上,在 Linux 上面基本一樣。

Windows的Emacs用戶僅作參考。

簡介

Emacs 的 rust-mode 提供了語法高亮顯示和 elisp 函數,可以圍繞 Rust 函數定義移動光標。有幾個插件提供了附加的功能,如自動補全和動態語法檢查。

安裝插件

首先,需要將 melpa 代碼庫添加到你的插件列表中,才能安裝 Rust 需要的插件。將下面的代碼片段加入你的~/.emacs.d/init.el 文件中。

;; Add melpa repository to archives

(add-to-list 'package-archives

'("melpa" . "http://melpa.milkbox.net/packages/") t)

;; Initialize packages

(package-initialize)

運行下面的命令,更新插件列表。

- M-x eval-buffer

- M-x package-refresh-contents

然後,就可以安裝插件,在 Emacs 中使用 Rust 了。運行 M-x package-list-packages,用 i 標記下述插件進行安裝,當所有的插件選擇好了之後,用 x 執行安裝。

- company

- company-racer

- racer

- flycheck

- flycheck-rust

- rust-mode

將下面的代碼片段加入你的~/.emacs.d/init.el 文件:

;; Enable company globally for all mode

(global-company-mode)

;; Reduce the time after which the company auto completion popup opens

(setq company-idle-delay 0.2)

;; Reduce the number of characters before company kicks in

(setq company-minimum-prefix-length 1)

;; Set path to racer binary

(setq racer-cmd "/usr/local/bin/racer")

;; Set path to rust src directory

(setq racer-rust-src-path "/Users/YOURUSERNAME/.rust/src/")

;; Load rust-mode when you open `.rs` files

(add-to-list 'auto-mode-alist '("\\.rs\\'" . rust-mode))

;; Setting up configurations when you load rust-mode

(add-hook 'rust-mode-hook

'(lambda ()

;; Enable racer

(racer-activate)

;; Hook in racer with eldoc to provide documentation

(racer-turn-on-eldoc)

;; Use flycheck-rust in rust-mode

(add-hook 'flycheck-mode-hook #'flycheck-rust-setup)

;; Use company-racer in rust mode

(set (make-local-variable 'company-backends) '(company-racer))

;; Key binding to jump to method definition

(local-set-key (kbd "M-.") #'racer-find-definition)

;; Key binding to auto complete and indent

(local-set-key (kbd "TAB") #'racer-complete-or-indent)))

配置 Racer

Racer 需要 Rust 的源代碼用於自動補全。

- git clone https://github.com/rust-lang/rust.git ~/.rust

- 重新啟動 Emacs 並打開一個 Rust 源代碼文件。

結論

現在,可以在 Emacs 中編輯 Rust 源代碼文件了。功能總結如下:

- 語法高亮顯示和自動縮進

- 自動補全

- 動態語法錯誤檢查

- 跳轉到函數定義

- 內嵌文檔

註釋

- 本節的內容適用於 Emacs Version 24;版本 23 的配置方法不同;版本 22 及以下不支持。

- MacOS 自帶的 Emacs 版本是 22,版本 24 可以從這裡下載。

VS Code 安裝配置

VS Code 是微軟出的一款開源代碼編輯器,秉承了微軟在IDE領域的一慣優秀基因,是一款潛力相當大的編輯器/IDE。

VScode 目前也對 Rust 也有良好的支持。

下載 VScode

請打開官網 https://code.visualstudio.com/ 下載編輯器。

依賴

如本章第一節所述,準備好 racer,rust 源代碼,rustfmt,rls 這四樣東西,並且配置好相應的環境變量,此不贅述。

安裝 Rust 擴展 Rust

- 打開 VScode 編輯器;

- 按 Ctrl + p 打開命令面板;

- 在編輯器中上部浮現出的輸入框中,輸入

ext install vscode-rust,會自動搜索可用的插件,搜索出來後,點擊進行安裝; - 使用

VScode打開任意一個.rs文件,插件首次啟動會自動引導用戶完成配置。

注:推薦使用RLS模式,即使用Rust Langular Server提供各項功能支持

Atom

本文是rust的Atom編輯器配置。 橫向對比一下,不得不說,Atom無論在易用性還是界面上都比前輩們要好的很多,對於Rust的配置,也是基本上可以做到開箱即用。 雖然本文獨佔一小節,但是其實能寫的東西也就了了。

自行配置

準備工作

首先,你需要一個可執行的rustc編譯器,一個cargo程序,一個已經編譯好的racer程序和一份已經解壓好的rust源碼。 我們假定你已經將這三個程序安裝完畢,並且能夠自由的從命令行裡調用他們。

另外,本文不講解如何安裝Atom,需要新安裝的同學請自行前往項目主頁安裝。

ps:無論是windows用戶還是*nix用戶都需要將以上三個程序加入你的PATH(Windows下叫Path)環境變量裡。

需要安裝的插件包

打開Atom,按Ctrl+Shift+p,搜索preference,打開Atom的配置中心,選擇install選項卡。

依次安裝rust-api-docs-helper/racer/language-rust/linter-rust/linter。

這裡要單獨說的一個就是linter,這是一個基礎的lint組件包,atom的很多以linter為前綴的包都會依賴這個包,但是Atom並不會為我們自動的安裝,因此需要我們自己去安裝。

一點配置

以上,我們安裝好了幾個組件包,但是不要著急去打開一個Rust文件。你可能還需要一點點的配置。這裡,我們在配置中心裡打開Packages選項卡,在Installed Packages裡搜索racer,並點擊其Setting。

這裡需要將racer的可執行文件的絕對路徑填入Path to the Racer executable裡。同時,我們還需要將rust源碼文件夾下的src目錄加入到Path to the Rust source code directory裡。

完成安裝

好了,就是這麼簡單。你現在可以打開任意一個rust文件就會發現源碼高亮已經默認打開了,編輯一下,racer也能自動補全,如果不能,嘗試一下用F3鍵來顯式地呼出racer的補全。

tokamak

tokamak 是一個使 atom 搖身一變為 rust IDE 的 atom 插件. 安裝後 atom 即具有語法高亮, 代碼補全與 Lint 等功能, 而且還有個不錯的界面, 看起來確實像個 IDE. 你可以在 atom 中搜索 tokamak 並安裝它.

Sublime

Sublime Text是一款非常有名的文本編輯器,其本身也具備強大的插件機制。通過配置各種插件可以在使用Sublime Text編輯rust代碼時獲得更加良好的支持。

本文主要展示在已經預裝rust的Windows環境下的安裝,如果您還沒有安裝rust,請先參照本書的安裝章節安裝rust。

安裝

Sublime Text3安裝

請在 Sublime Text3官網上選擇適合當前機器版本的Sublime Text版本進行下載和安裝。

rust的安裝

請在rust官網的下載頁面下載rust的源代碼壓縮包並在本地解壓縮安裝,在稍後的配置環節我們將會用到這個路徑。如果國內下載速度過慢,可以考慮使用中科大的鏡像下載rust源碼包。

下載Rust並編譯代碼提示插件racer

具體安裝和編譯內容請查看本章第一節的安裝準備,請牢記編譯後的racer.exe文件路徑,在稍後的配置環節中我們將用到它。

配置

Sublime Text3相關插件安裝

安裝Package Control

Sublime Text3在安裝各種插件前需要先安裝Package Control,如果您的編輯器已安裝Package Control請跳過本段直接安裝rust相關插件。

您可以查看Package Control官網學習如何安裝。

也可以直接在編輯器中使用 ctrl+~ 快捷鍵啟動控制檯,粘貼以下代碼並回車進行安裝。

import urllib.request,os,hashlib; h = '2915d1851351e5ee549c20394736b442' + '8bc59f460fa1548d1514676163dafc88'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)

rust相關插件

在編輯器下使用快捷鍵 ctrl+shift+p 啟動命令行工具,輸入Install Package按回車進入插件安裝,選擇或輸入插件名稱並回車即可完成插件的安裝。

使用上述方式安裝Rust插件(rust語法高亮)、RustAutoComplete(rust代碼提示和自動補全插件)。

此時安裝尚未完成,我們需要將本地的 racer.exe配置進RustAutoComplete插件中。打開編輯器頂端的Preferences選項卡,依次 Preferences->Package Settings->RustAutoComplete->Settings-User 來打開 RustAutoComplete 的配置文件,在文件中配置以下信息並保存。

{

"racer": "E:/soft/racer-master/target/release/racer.exe",

"search_paths": [ "E:/soft/rustc-1.7.0/src" ]

}

其中racer是編譯後的racer.exe程序的絕對路徑。search_paths是rust源碼文件下src目錄的絕對路徑。

編輯器重啟後插件即可生效。

快速編譯

Sublime本身支持多種編譯系統,在Tools選項卡下的Build System中選擇Rust或者Cargo作為編譯系統,選中後使用快捷鍵 ctrl+B 即可對代碼進行快速編譯。

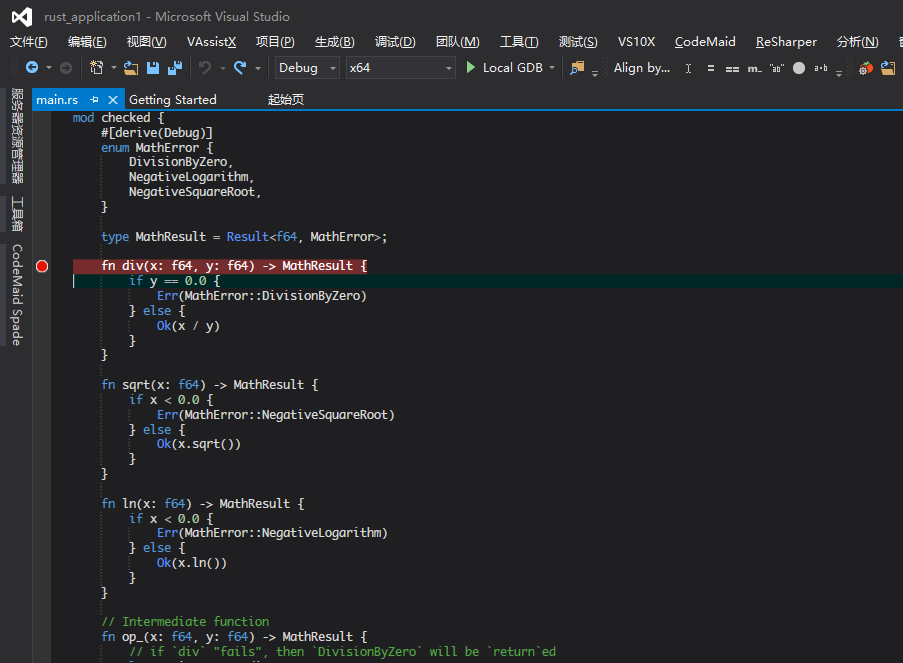

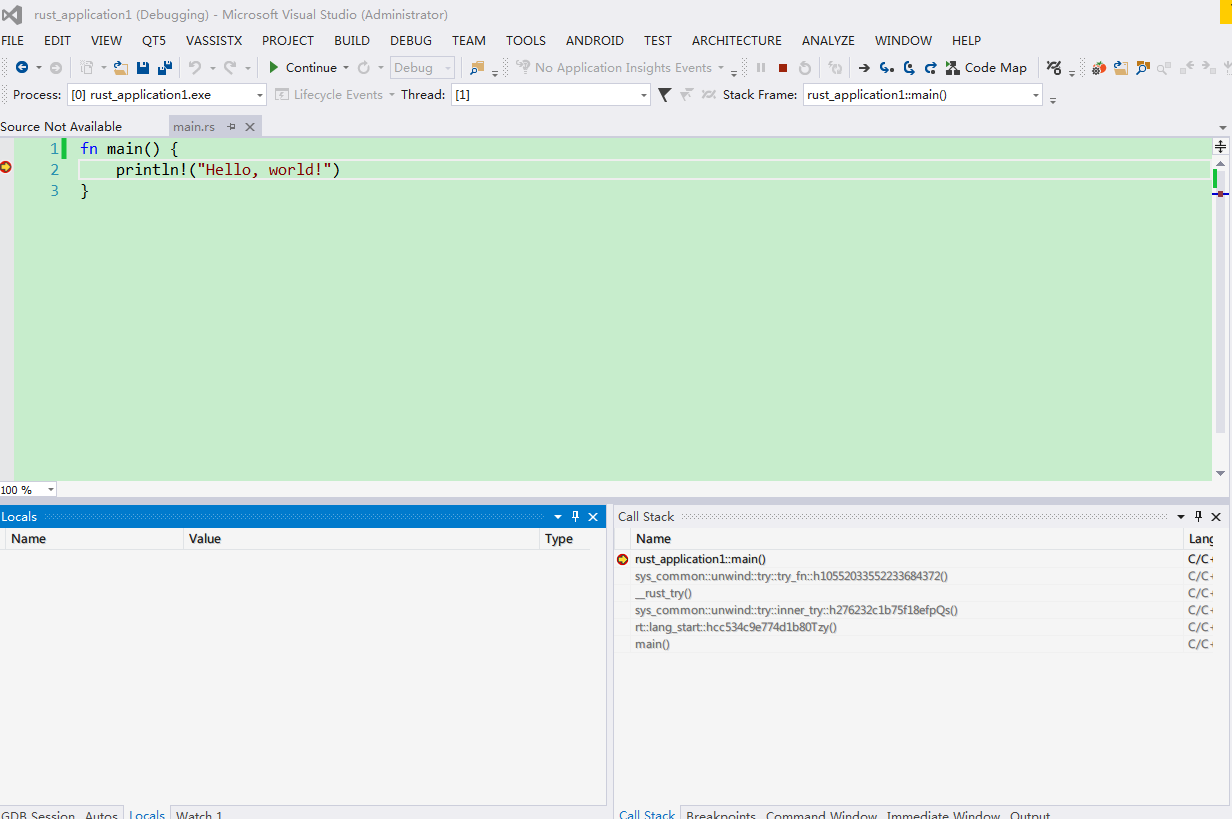

Visual Studio

本文是使用VisualRust和VS GDB Debugger / VisualGDB 完成在VisualStudio中,編輯和調試Rust程序。

安裝Rust, Cargo

首先需要下載Rust, 下載地址https://www.rust-lang.org/downloads.html

這裡一定要下windows GNU ABI的版本, 因為我們要用GDB來調試.

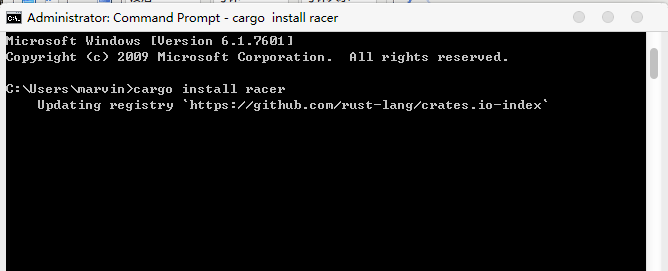

另外,機器上也需要安裝Visual Studio2013或2015。 安裝完Rust,打開命令行,執行 cargo install racer

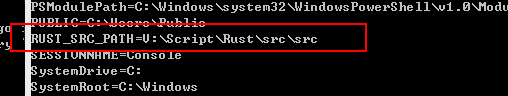

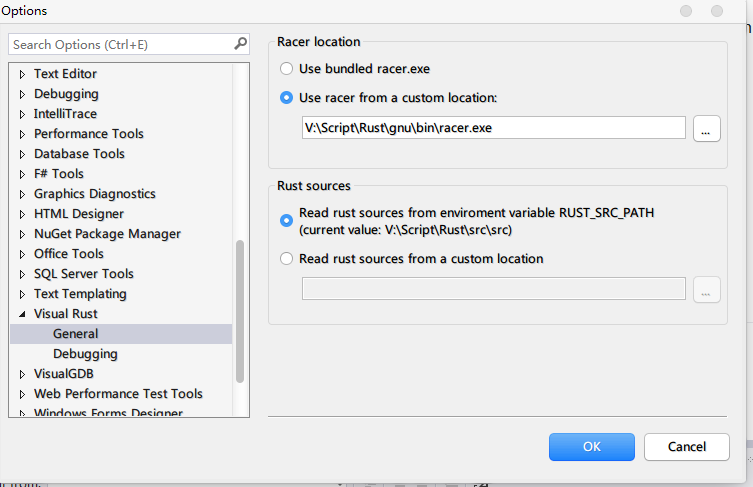

Racer是用來做Rust自動完成的,會在VisualRust使用。這裡我們使用rust編譯的racer, 並不用VisualRust裡自帶的racer,因為它太舊了. 另外需要下載Rust源代碼,設置 RUST_SRC_PATH為Rust源代碼src的目錄

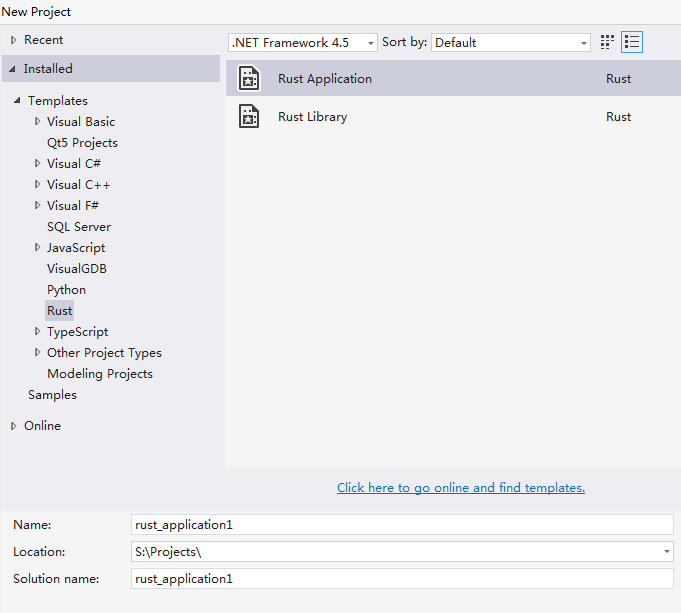

安裝VisualRust和VS GDB Debugger

做完上述工作,就可以安裝VisualRust和VS GDB Debugger,在這裡下載 https://github.com/PistonDevelopers/VisualRust https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/35dbae07-8c1a-4f9d-94b7-bac16cad9c01

VisualGDB可在這裡購買 http://www.visualgdb.com/

編譯Rust項目

新建Rust項目

在tool, option裡設置racer和rust_src_path

在tool, option裡設置racer和rust_src_path

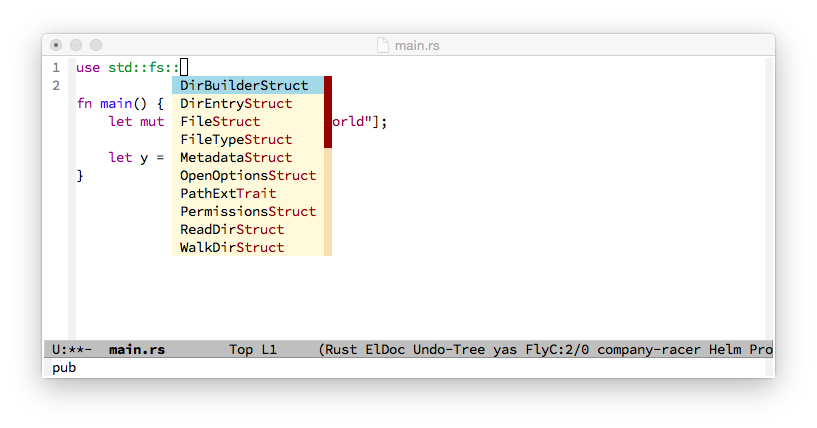

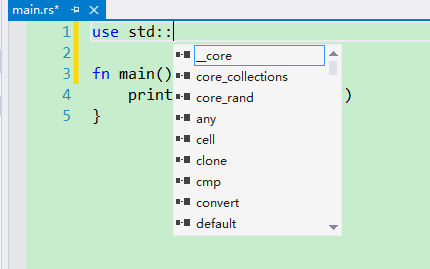

這時候就可以在寫代碼的時候就可以自動提示了。像下面這樣

這時候就可以在寫代碼的時候就可以自動提示了。像下面這樣

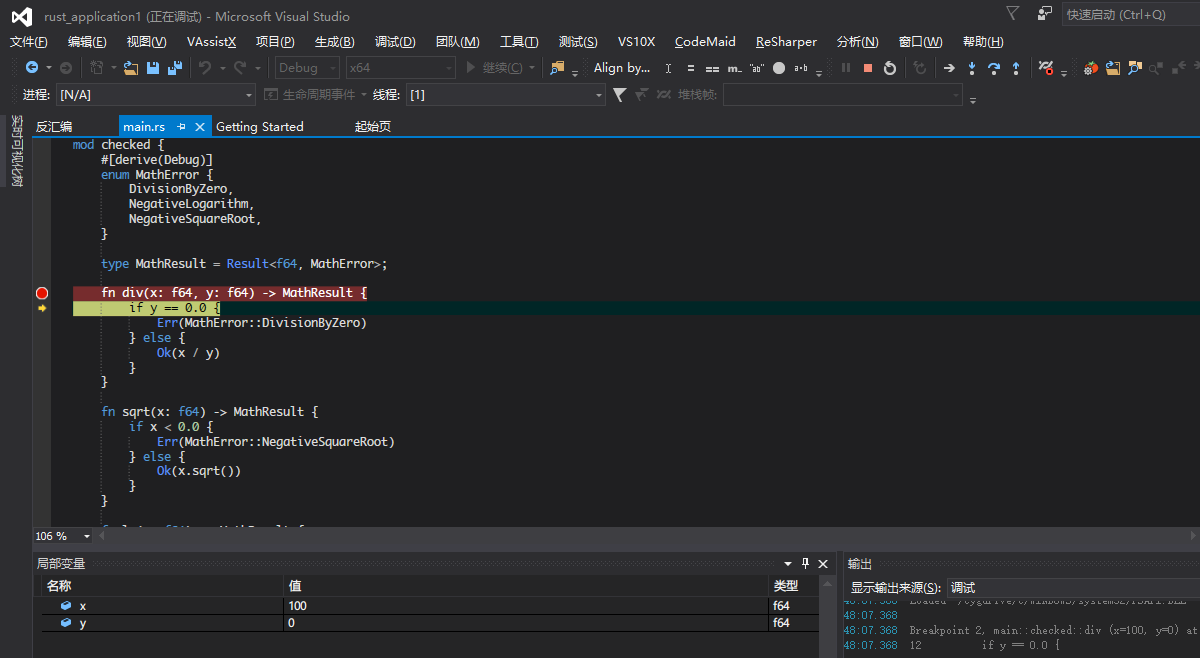

用VS GDB Debugger調試Rust項目

ok,愉快的開始你的Rust之旅吧。下面開始使用VS GDB Debugger調試Rust.

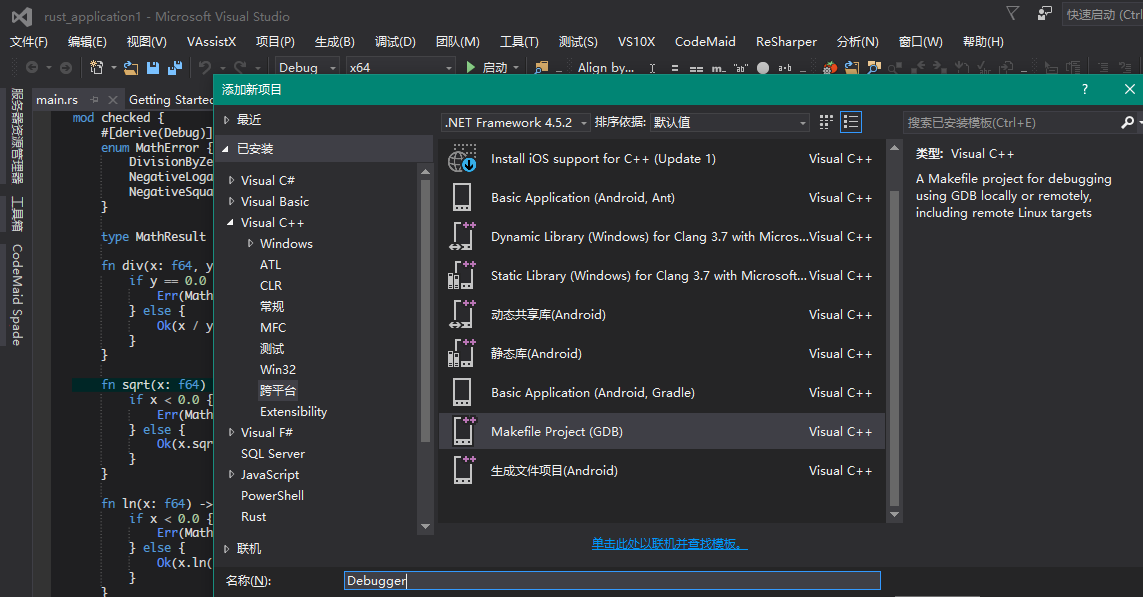

在解決方案中,添加GDB調試項目

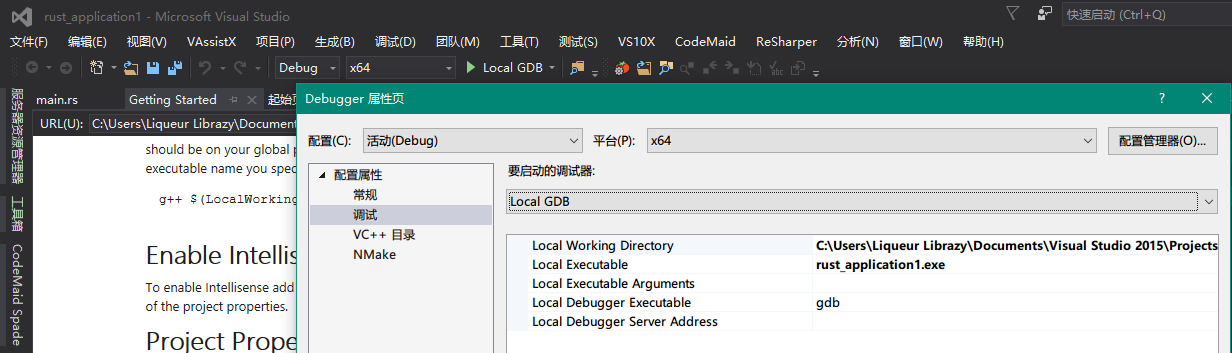

設置需要調試的程序所在的目錄和文件名

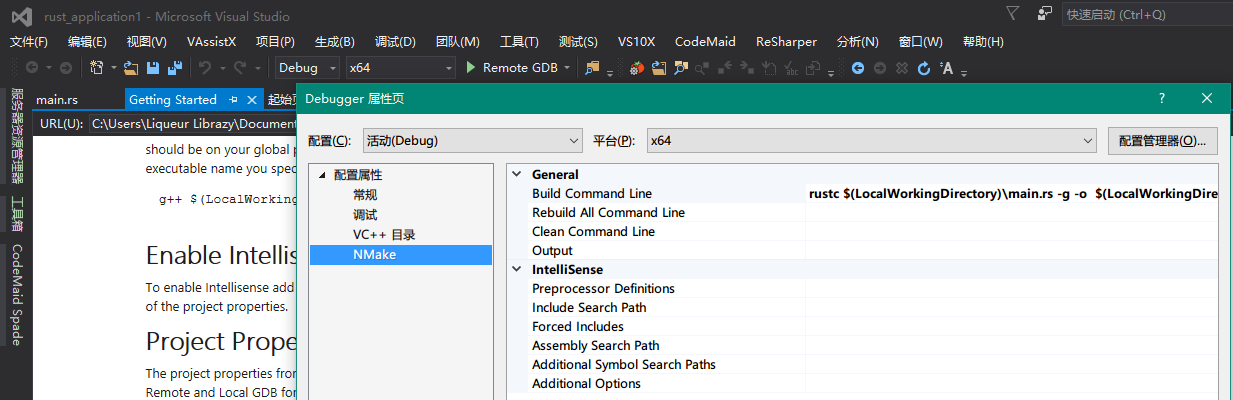

設置需要調試的程序的編譯命令,此處用rustc,也可以使用cargo編譯

將需要調試的程序的源代碼添加到項目目錄下

打開源代碼文件並設置斷點信息,將項目設置為啟動項目並選擇Local GDB即可開始調試

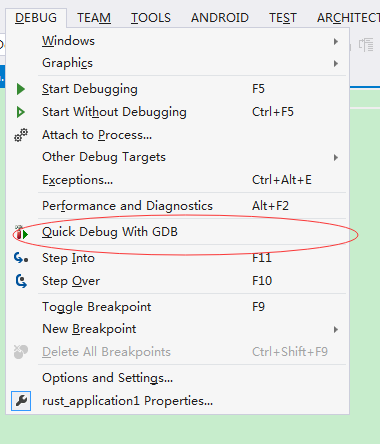

用VisualGDB調試Rust項目

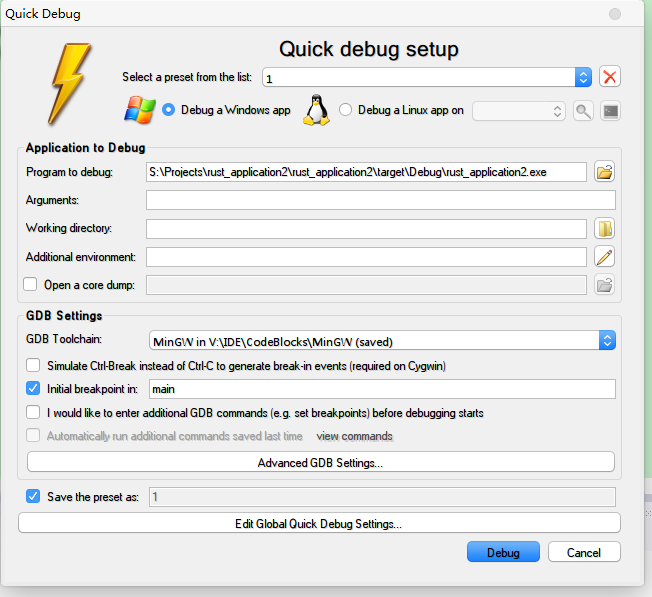

Build完Rust程序,點擊debug, 選擇quick debug with gdb

然後在裡面選擇MingW和exe的路徑

點擊Debug,開始你的調試生活吧

Spacemacs

spacemacs,是一個給vimer的Emacs。

簡介

spacemacs是一個專門給那些習慣vim的操作,同時又嚮往emacs的擴展能力的人。它非常適合我這種折騰過vim,配置過emacs的人,但同時也歡迎任何沒有基礎的新人使用。簡單來說,它是一個開箱即用的Emacs!這對一個比很多人年齡都大的軟件來說是一件極其不容易的事情。

安裝

由於筆者自己在linux平臺,並沒有windows平臺的經驗,所以在這裡便不獻醜了,期待各位補充。另外,windows平臺真的需要麼,斜眼瞅向了Visual Studio。

Emacs安裝

在*nix系統中,都不一定會默認安裝了Emacs,就算安裝了,也不一定是最新的版本。在這裡,我強烈建議各位卸載掉系統自帶的Emacs,因為你不知道系統給你安裝的是個什麼奇怪的存在,最遭心的,我碰見過只提供閹割版Emacs的linux發行版。

建議各位自己去emacs項目主頁下載Emacs-24.5(本書寫作時的最新版)極其以上版本,然後下載下來源碼。至於Emacs的安裝也非常簡單,linux平臺老三步。

./configure

make

sudo make install

什麼?你沒有make?沒有GCC?缺少依賴? 請安裝它們……

Spacemacs安裝

前面說了,Spacemacs就是個Emacs的配置文件庫,因此我們可以通過非常簡單的方式安裝它:

git clone https://github.com/syl20bnr/spacemacs ~/.emacs.d

mv ~/.emacs ~/_emacs.backup

cd ~/.emacs.d

echo $(git describe --tags $(git rev-list --tags --max-count=1)) | xargs git checkout

其中,後三行是筆者加的,這裡必須要吐槽一下的是,Spacemacs的master分支實際上是極其落後而且有錯誤的!其目前的release都是從develop分支上打的tag。

因此,一!定!不!要!用!主!分!支!

最後,之所以要加最後一行,這是筆者安裝的時候的release的一個小bug,沒有這個文件的話,emacs並不會順利的完成初始化。

好了,配置文件我們已經搞定了,接下來,啟動你的emacs,spacemacs會自動的去網上下載你需要的插件安裝包。另外,能自備梯子的最好,因為你要下的東西不大,但是這個網絡確實比較捉急。

前期準備

為了讓Spacemacs支持Rust,我們還需要一點小小的配置。首先,請參照前期準備,安裝好你的racer。

在這裡,強烈建議將racer的環境變量加入到系統變量中(通常他們在/etc/profile/裡進行配置)並重新啟動系統,因為真的有很多人直接點擊emacs的圖標啟動它的,這樣做很可能導致emacs並不繼承自己的環境變量,這是很令人無奈的。

完成配置

修改標準的Spacemacs配置。

Spacemacs文檔中提供了一份標準的spacemacs配置文件,你可以將其加入到你自己的~/.spacemacs文件中。

這裡,我們需要修改的是其關於自定義插件的部分:

(defun dotspacemacs/layers ()

"Configuration Layers declaration.

You should not put any user code in this function besides modifying the variable

values."

(setq-default

;; Base distribution to use. This is a layer contained in the directory

;; `+distribution'. For now available distributions are `spacemacs-base'

;; or `spacemacs'. (default 'spacemacs)

dotspacemacs-distribution 'spacemacs

;; List of additional paths where to look for configuration layers.

;; Paths must have a trailing slash (i.e. `~/.mycontribs/')

dotspacemacs-configuration-layer-path '()

;; List of configuration layers to load. If it is the symbol `all' instead

;; of a list then all discovered layers will be installed.

dotspacemacs-configuration-layers

'(

;; ----------------------------------------------------------------

;; Example of useful layers you may want to use right away.

;; Uncomment some layer names and press <SPC f e R> (Vim style) or

;; <M-m f e R> (Emacs style) to install them.

;; ----------------------------------------------------------------

auto-completion

better-defaults

git

spell-checking

syntax-checking

version-control

rust

)

;; List of additional packages that will be installed without being

;; wrapped in a layer. If you need some configuration for these

;; packages then consider to create a layer, you can also put the

;; configuration in `dotspacemacs/config'.

dotspacemacs-additional-packages '()

;; A list of packages and/or extensions that will not be install and loaded.

dotspacemacs-excluded-packages '()

;; If non-nil spacemacs will delete any orphan packages, i.e. packages that

;; are declared in a layer which is not a member of

;; the list `dotspacemacs-configuration-layers'. (default t)

dotspacemacs-delete-orphan-packages t))

;; ...

;; 以下配置文件內容省略

;; ...

注意dotspacemacs-configuration-layers的配置和標準配置文件的不同。

將配置文件保存,然後重啟你的emacs,當然,我們也可以按SPC f e R來完成重載配置文件的目的,然後你會發現emacs會開始下一輪下載,稍等其完成。

在上一步中,我們已經完成了對Racer的環境變量的配置,所以,現在你的Spacemacs已經配置完成了!這種簡便的配置形式,幾乎能和Atom抗衡了。

按鍵綁定

如下,spacemacs默認提供了幾種按鍵綁定,但是,筆者並不覺得這些很好用,還是更喜歡用命令行。

| Key Binding | Description |

|---|---|

| compile project with Cargo | |

| run tests with Cargo | |

| generate documentation with Cargo | |

| execute the project with Cargo |

嘗試

現在開始,我們可以打開一個Cargo項目,並且去使用它了。你會驚訝的發現racer/flycheck/company這三個插件配合在一起的時候是那麼的和諧簡單。

快速上手

本章的目的在於快速上手(Quickstart),對Rust語言建立初步的印象。 前面的章節中,我們已經安裝好了Rust,配置好了編輯器,相信你一定已經躍躍欲試了。 注意: 本章的一些概念只需要大概瞭解就行,後續的章節將會有詳細的講解,但是本章的例子請務必親自手敲並運行一遍。

下面,讓我們開始動手寫Rust程序吧!

ps:本章原始章節由 ee0703 書寫的。因為內容不太滿意,由 Naupio(N貓)重寫了整個章節,並加入大量的內容。特別鳴謝 photino 提供的 rust-notes 。本章也有大量內容編輯自 Naupio(N貓) 創作中的 Rust 新書的快速入門章節。

Rust旅程

HelloWorld

按照編程語言的傳統,學習第一門編程語言的第一個程序都是打印 Hello World! 下面根據我們的步驟創建 Rust 的 Hello World!程序:

下面的命令操作,如果沒有特別說明,都是在shell下運行。本文為了簡單統一,所有例子都在 win10 的 powershell 下運行,所有命令都運行在ps:標識符之後

- 創建一個 Doing 目錄和 helloworld.rs 文件

ps: mkdir ~/Doing

ps: cd ~/Doing

ps: notepad helloworld.rs # 作者偏向於使用 sublime 作為編輯器

ps: subl helloworld.rs # 本章以後使用 subl 代替 notepad

注意這裡用的後綴名是.rs,一般編程語言的代碼文件都有慣用的後綴名,比如: C語言是.c,java是.java,python是.py等等,請務必記住Rust語言的慣用後綴名是.rs(雖然用別的後綴名也能通過rustc的編譯)。

- 在 helloworld.rs 文件中輸入 Rust 代碼

fn main() { println!("Hello World!"); }

- 編譯 helloworld.rs 文件

ps: rustc helloworld.rs

ps: rustc helloworld.rs -O # 也可以選擇優化編譯

- 運行程序

ps: ./helloworld.exe # windows 平臺下需要加 .exe 後綴

Hello World!

沒有ps:前綴的表示為控制檯打印輸出。

我們已經用rust編寫第一個可執行程序,打印出了'hello world!',很酷,對吧! 但是這段代碼到底是什麼意思呢,作為新手的你一定雲裡霧裡吧,讓我們先看一下這個程序:

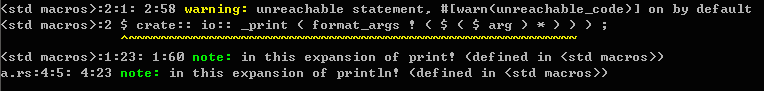

- 第一行中 fn 表示定義一個函數,main是這個函數的名字,花括號{}裡的語句則表示這個函數的內容。

- 名字叫做main的函數有特殊的用途,那就是作為程序的入口,也就是說程序每次都從這個函數開始運行。

- 函數中只有一句

println!("Hello World!");,這裡println!是一個Rust語言自帶的宏, 這個宏的功能就是打印文本(結尾會換行),而"Hello World!"這個用引號包起來的東西是一個字符串,就是我們要打印的文本。 - 你一定注意到了

;吧, 在Rust語言中,分號;用來把語句分隔開,也就是說語句的末尾一般用分號做為結束標誌。

HelloRust

- 創建項目 hellorust

ps: cargo new hellorust --bin

- 查看目錄結構

ps: tree # win10 powershell 自帶有 tree 查看文件目錄結構的功能

└─hellorust

----└─src

這裡顯示的目錄結構,在hellorust目錄下有 src 文件夾和 Cargo.toml 文件,同時這個目錄會初始化為 git 項目

- 查看Cargo.toml文件

ps: cat Cargo.toml

[package]

name = "hellorust"

version = "0.1."

authors = ["YourName"]

[dependencies]

- 編輯src目錄下的main.rs文件

ps: subl ./src/main.rs

cargo 創建的項目,在src目錄下會有一個初始化的main.rs文件,內容為:

fn main() { println!("Hello, world!"); }

現在我們編輯這個文件,改為:

fn main() { let rust = "Rust"; println!("Hello, {}!", rust); }

這裡的 let rust = "Rust" 是把 rust 變量綁定為 "Rust" ,

println!("Hello, {}!", rust);裡把 rust 變量的值代入到"Hello, {}!"中的{}。

- 編譯和運行

ps: cargo build

ps: cargo build --release # 這個屬於優化編譯

ps: ./target/debug/hellorust.exe

ps: ./target/release/hellorust.exe # 如果前面是優化編譯,則這樣運行

ps: cargo run # 編譯和運行合在一起

ps: cargo run --release # 同上,區別是是優化編譯的

變量綁定與原生類型

變量綁定

Rust 通過 let 關鍵字進行變量綁定。

fn main() { let a1 = 5; let a2:i32 = 5; assert_eq!(a1, a2); //let 綁定 整數變量默認類型推斷是 i32 let b1:u32 = 5; //assert_eq!(a1, b1); //去掉上面的註釋會報錯,因為類型不匹配 //errer: mismatched types }

這裡的 assert_eq! 宏的作用是判斷兩個參數是不是相等的,但如果是兩個不匹配的類型,就算字面值相等也會報錯。

可變綁定

rust 在聲明變量時,在變量前面加入 mut 關鍵字,變量就會成為可變綁定的變量。

fn main() { let mut a: f64 = 1.0; let b = 2.0f32; //改變 a 的綁定 a = 2.0; println!("{:?}", a); //重新綁定為不可變 let a = a; //不能賦值 //a = 3.0; //類型不匹配 //assert_eq!(a, b); }

這裡的 b 變量,綁定了 2.0f32。這是 Rust 裡面值類型顯式標記的語法,規定為value+type的形式。

例如: 固定大小類型:

1u8 1i8

1u16 1i16

1u32 1i32

1u64 1i64

可變大小類型:

1usize 1isize

浮點類型:

1f32 1f64

let解構

為什麼在 Rust 裡面聲明一個變量的時候要採用 let 綁定表達式? 那是因為 let 綁定表達式的表達能力更強,而且 let 表達式實際上是一種模式匹配。

例如:

fn main() { let (a, mut b): (bool,bool) = (true, false); println!("a = {:?}, b = {:?}", a, b); //a 不可變綁定 //a = false; //b 可變綁定 b = true; assert_eq!(a, b); }

這裡使用了 bool,只有true和false兩個值,通常用來做邏輯判斷的類型。

原生類型

Rust內置的原生類型 (primitive types) 有以下幾類:

- 布爾類型:有兩個值

true和false。 - 字符類型:表示單個Unicode字符,存儲為4個字節。

- 數值類型:分為有符號整數 (

i8,i16,i32,i64,isize)、 無符號整數 (u8,u16,u32,u64,usize) 以及浮點數 (f32,f64)。 - 字符串類型:最底層的是不定長類型

str,更常用的是字符串切片&str和heap分配字符串String, 其中字符串切片是靜態分配的,有固定的大小,並且不可變,而heap分配字符串是可變的。 - 數組:具有固定大小,並且元素都是同種類型,可表示為

[T; N]。 - 切片:引用一個數組的部分數據並且不需要拷貝,可表示為

&[T]。 - 元組:具有固定大小的有序列表,每個元素都有自己的類型,通過解構或者索引來獲得每個元素的值。

- 指針:最底層的是裸指針

*const T和*mut T,但解引用它們是不安全的,必須放到unsafe塊裡。 - 函數:具有函數類型的變量實質上是一個函數指針。

- 元類型:即

(),其唯一的值也是()。

#![allow(unused)] fn main() { // boolean type let t = true; let f: bool = false; // char type let c = 'c'; // numeric types let x = 42; let y: u32 = 123_456; let z: f64 = 1.23e+2; let zero = z.abs_sub(123.4); let bin = 0b1111_0000; let oct = 0o7320_1546; let hex = 0xf23a_b049; // string types let str = "Hello, world!"; let mut string = str.to_string(); // arrays and slices let a = [0, 1, 2, 3, 4]; let middle = &a[1..4]; let mut ten_zeros: [i64; 10] = [0; 10]; // tuples let tuple: (i32, &str) = (50, "hello"); let (fifty, _) = tuple; let hello = tuple.1; // raw pointers let x = 5; let raw = &x as *const i32; let points_at = unsafe { *raw }; // functions fn foo(x: i32) -> i32 { x } let bar: fn(i32) -> i32 = foo; }

有幾點是需要特別注意的:

- 數值類型可以使用

_分隔符來增加可讀性。 - Rust還支持單字節字符

b'H'以及單字節字符串b"Hello",僅限制於ASCII字符。 此外,還可以使用r#"..."#標記來表示原始字符串,不需要對特殊字符進行轉義。 - 使用

&符號將String類型轉換成&str類型很廉價, 但是使用to_string()方法將&str轉換到String類型涉及到分配內存, 除非很有必要否則不要這麼做。 - 數組的長度是不可變的,動態的數組稱為Vec (vector),可以使用宏

vec!創建。 - 元組可以使用

==和!=運算符來判斷是否相同。 - 不多於32個元素的數組和不多於12個元素的元組在值傳遞時是自動複製的。

- Rust不提供原生類型之間的隱式轉換,只能使用

as關鍵字顯式轉換。 - 可以使用

type關鍵字定義某個類型的別名,並且應該採用駝峰命名法。

#![allow(unused)] fn main() { // explicit conversion let decimal = 65.4321_f32; let integer = decimal as u8; let character = integer as char; // type aliases type NanoSecond = u64; type Point = (u8, u8); }

數組、動態數組和字符串

數組和動態數組

數組 array

Rust 使用數組存儲相同類型的數據集。

[T; N]表示一個擁有 T 類型,N 個元素的數組。數組的大小是固定。

例子:

fn main() { let mut array: [i32; 3] = [0; 3]; array[1] = 1; array[2] = 2; assert_eq!([1, 2], &array[1..]); // This loop prints: 0 1 2 for x in &array { println!("{} ", x); } }

動態數組 Vec

動態數組是一種基於heap內存申請的連續動態數據類型,擁有 O(1) 時間複雜度的索引、壓入(push)、彈出(pop)。

例子:

#![allow(unused)] fn main() { //創建空Vec let v: Vec<i32> = Vec::new(); //使用宏創建空Vec let v: Vec<i32> = vec![]; //創建包含5個元素的Vec let v = vec![1, 2, 3, 4, 5]; //創建十個零 let v = vec![0; 10]; //創建可變的Vec,並壓入元素3 let mut v = vec![1, 2]; v.push(3); //創建擁有兩個元素的Vec,並彈出一個元素 let mut v = vec![1, 2]; let two = v.pop(); //創建包含三個元素的可變Vec,並索引一個值和修改一個值 let mut v = vec![1, 2, 3]; let three = v[2]; v[1] = v[1] + 5; }

字符串

Rust 裡面有兩種字符串類型。String 和 str。

&str

str 類型基本上不怎麼使用,通常使用 &str 類型,它其實是 [u8] 類型的切片形式 &[u8]。這是一種固定大小的字符串類型。

常見的的字符串字面值就是 &'static str 類型。這是一種帶有 'static 生命週期的 &str 類型。

例子:

#![allow(unused)] fn main() { // 字符串字面值 let hello = "Hello, world!"; // 附帶顯式類型標識 let hello: &'static str = "Hello, world!"; }

String

String 是一個帶有的 vec:Vec<u8> 成員的結構體,你可以理解為 str 類型的動態形式。

它們的關係相當於 [T] 和 Vec<T> 的關係。

顯然 String 類型也有壓入和彈出。

例子:

#![allow(unused)] fn main() { // 創建一個空的字符串 let mut s = String::new(); // 從 `&str` 類型轉化成 `String` 類型 let mut hello = String::from("Hello, "); // 壓入字符和壓入字符串切片 hello.push('w'); hello.push_str("orld!"); // 彈出字符。 let mut s = String::from("foo"); assert_eq!(s.pop(), Some('o')); assert_eq!(s.pop(), Some('o')); assert_eq!(s.pop(), Some('f')); assert_eq!(s.pop(), None); }

結構體與枚舉

結構體

結構體 (struct) 是一種記錄類型,所包含的每個域 (field) 都有一個名稱。

每個結構體也都有一個名稱,通常以大寫字母開頭,使用駝峰命名法。

元組結構體 (tuple struct) 是由元組和結構體混合構成,元組結構體有名稱,

但是它的域沒有。當元組結構體只有一個域時,稱為新類型 (newtype)。

沒有任何域的結構體,稱為類單元結構體 (unit-like struct)。

結構體中的值默認是不可變的,需要給結構體加上mut使其可變。

#![allow(unused)] fn main() { // structs struct Point { x: i32, y: i32, } let point = Point { x: 0, y: 0 }; // tuple structs struct Color(u8, u8, u8); let android_green = Color(0xa4, 0xc6, 0x39); let Color(red, green, blue) = android_green; // A tuple struct’s constructors can be used as functions. struct Digit(i32); let v = vec![0, 1, 2]; let d: Vec<Digit> = v.into_iter().map(Digit).collect(); // newtype: a tuple struct with only one element struct Inches(i32); let length = Inches(10); let Inches(integer_length) = length; // unit-like structs struct EmptyStruct; let empty = EmptyStruct; }

一個包含..的struct可以用來從其它結構體拷貝一些值或者在解構時忽略一些域:

#![allow(unused)] fn main() { #[derive(Default)] struct Point3d { x: i32, y: i32, z: i32, } let origin = Point3d::default(); let point = Point3d { y: 1, ..origin }; let Point3d { x: x0, y: y0, .. } = point; }

需要注意,Rust在語言級別不支持域可變性 (field mutability),所以不能這麼寫:

#![allow(unused)] fn main() { struct Point { mut x: i32, y: i32, } }

這是因為可變性是綁定的一個屬性,而不是結構體自身的。可以使用Cell<T>來模擬:

#![allow(unused)] fn main() { use std::cell::Cell; struct Point { x: i32, y: Cell<i32>, } let point = Point { x: 5, y: Cell::new(6) }; point.y.set(7); }

此外,結構體的域對其所在模塊 (mod) 之外默認是私有的,可以使用pub關鍵字將其設置成公開。

#![allow(unused)] fn main() { mod graph { #[derive(Default)] pub struct Point { pub x: i32, y: i32, } pub fn inside_fn() { let p = Point {x:1, y:2}; println!("{}, {}", p.x, p.y); } } fn outside_fn() { let p = graph::Point::default(); println!("{}", p.x); // println!("{}", p.y); // field `y` of struct `graph::Point` is private } }

枚舉

Rust有一個集合類型,稱為枚舉 (enum),代表一系列子數據類型的集合。

其中子數據結構可以為空-如果全部子數據結構都是空的,就等價於C語言中的enum。

我們需要使用::來獲得每個元素的名稱。

#![allow(unused)] fn main() { // enums enum Message { Quit, ChangeColor(i32, i32, i32), Move { x: i32, y: i32 }, Write(String), } let x: Message = Message::Move { x: 3, y: 4 }; }

與結構體一樣,枚舉中的元素默認不能使用關係運算符進行比較 (如==, !=, >=),

也不支持像+和*這樣的雙目運算符,需要自己實現,或者使用match進行匹配。

枚舉默認也是私有的,如果使用pub使其變為公有,則它的元素也都是默認公有的。

這一點是與結構體不同的:即使結構體是公有的,它的域仍然是默認私有的。這裡的共有/私有仍然

是針對其定義所在的模塊之外。此外,枚舉和結構體也可以是遞歸的 (recursive)。

控制流(control flow)

If

If是分支 (branch) 的一種特殊形式,也可以使用else和else if。

與C語言不同的是,邏輯條件不需要用小括號括起來,但是條件後面必須跟一個代碼塊。

Rust中的if是一個表達式 (expression),可以賦給一個變量:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; let y = if x == 5 { 10 } else { 15 }; }

Rust是基於表達式的編程語言,有且僅有兩種語句 (statement):

- 聲明語句 (declaration statement),比如進行變量綁定的

let語句。 - 表達式語句 (expression statement),它通過在末尾加上分號

;來將表達式變成語句, 丟棄該表達式的值,一律返回unit()。

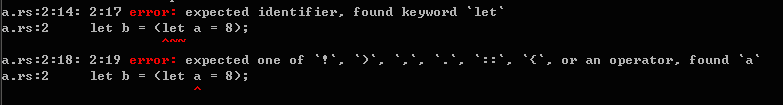

表達式如果返回,總是返回一個值,但是語句不返回值或者返回(),所以以下代碼會報錯:

#![allow(unused)] fn main() { let y = (let x = 5); let z: i32 = if x == 5 { 10; } else { 15; }; }

值得注意的是,在Rust中賦值 (如x = 5) 也是一個表達式,返回unit的值()。

For

Rust中的for循環與C語言的風格非常不同,抽象結構如下:

#![allow(unused)] fn main() { for var in expression { code } }

其中expression是一個迭代器 (iterator),具體的例子為0..10 (不包含最後一個值),

或者[0, 1, 2].iter()。

While

Rust中的while循環與C語言中的類似。對於無限循環,Rust有一個專用的關鍵字loop。

如果需要提前退出循環,可以使用關鍵字break或者continue,

還允許在循環的開頭設定標籤 (同樣適用於for循環):

#![allow(unused)] fn main() { 'outer: loop { println!("Entered the outer loop"); 'inner: loop { println!("Entered the inner loop"); break 'outer; } println!("This point will never be reached"); } println!("Exited the outer loop"); }

Match

Rust中的match表達式非常強大,首先看一個例子:

#![allow(unused)] fn main() { let day = 5; match day { 0 | 6 => println!("weekend"), 1 ... 5 => println!("weekday"), _ => println!("invalid"), } }

其中|用於匹配多個值,...匹配一個範圍 (包含最後一個值),並且_在這裡是必須的,

因為match強制進行窮盡性檢查 (exhaustiveness checking),必須覆蓋所有的可能值。

如果需要得到|或者...匹配到的值,可以使用@綁定變量:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 1; match x { e @ 1 ... 5 => println!("got a range element {}", e), _ => println!("anything"), } }

使用ref關鍵字來得到一個引用:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; let mut y = 5; match x { // the `r` inside the match has the type `&i32` ref r => println!("Got a reference to {}", r), } match y { // the `mr` inside the match has the type `&i32` and is mutable ref mut mr => println!("Got a mutable reference to {}", mr), } }

再看一個使用match表達式來解構元組的例子:

#![allow(unused)] fn main() { let pair = (0, -2); match pair { (0, y) => println!("x is `0` and `y` is `{:?}`", y), (x, 0) => println!("`x` is `{:?}` and y is `0`", x), _ => println!("It doesn't matter what they are"), } }

match的這種解構同樣適用於結構體或者枚舉。如果有必要,還可以使用..來忽略域或者數據:

#![allow(unused)] fn main() { struct Point { x: i32, y: i32, } let origin = Point { x: 0, y: 0 }; match origin { Point { x, .. } => println!("x is {}", x), } enum OptionalInt { Value(i32), Missing, } let x = OptionalInt::Value(5); match x { // 這裡是 match 的 if guard 表達式,我們將在以後的章節進行詳細介紹 OptionalInt::Value(i) if i > 5 => println!("Got an int bigger than five!"), OptionalInt::Value(..) => println!("Got an int!"), OptionalInt::Missing => println!("No such luck."), } }

此外,Rust還引入了if let和while let進行模式匹配:

#![allow(unused)] fn main() { let number = Some(7); let mut optional = Some(0); // If `let` destructures `number` into `Some(i)`, evaluate the block. if let Some(i) = number { println!("Matched {:?}!", i); } else { println!("Didn't match a number!"); } // While `let` destructures `optional` into `Some(i)`, evaluate the block. while let Some(i) = optional { if i > 9 { println!("Greater than 9, quit!"); optional = None; } else { println!("`i` is `{:?}`. Try again.", i); optional = Some(i + 1); } } }

函數與方法

函數

要聲明一個函數,需要使用關鍵字fn,後面跟上函數名,比如

#![allow(unused)] fn main() { fn add_one(x: i32) -> i32 { x + 1 } }

其中函數參數的類型不能省略,可以有多個參數,但是最多隻能返回一個值,

提前返回使用return關鍵字。Rust編譯器會對未使用的函數提出警告,

可以使用屬性#[allow(dead_code)]禁用無效代碼檢查。

Rust有一個特殊特性適用於發散函數 (diverging function),它不返回:

#![allow(unused)] fn main() { fn diverges() -> ! { panic!("This function never returns!"); } }

其中panic!是一個宏,使當前執行線程崩潰並打印給定信息。返回類型!可用作任何類型:

#![allow(unused)] fn main() { let x: i32 = diverges(); let y: String = diverges(); }

匿名函數

Rust使用閉包 (closure) 來創建匿名函數:

#![allow(unused)] fn main() { let num = 5; let plus_num = |x: i32| x + num; }

其中閉包plus_num借用了它作用域中的let綁定num。如果要讓閉包獲得所有權,

可以使用move關鍵字:

#![allow(unused)] fn main() { let mut num = 5; { let mut add_num = move |x: i32| num += x; // 閉包通過move獲取了num的所有權 add_num(5); } // 下面的num在被move之後還能繼續使用是因為其實現了Copy特性 // 具體可見所有權(Owership)章節 assert_eq!(5, num); }

高階函數

Rust 還支持高階函數 (high order function),允許把閉包作為參數來生成新的函數:

fn add_one(x: i32) -> i32 { x + 1 } fn apply<F>(f: F, y: i32) -> i32 where F: Fn(i32) -> i32 { f(y) * y } fn factory(x: i32) -> Box<Fn(i32) -> i32> { Box::new(move |y| x + y) } fn main() { let transform: fn(i32) -> i32 = add_one; let f0 = add_one(2i32) * 2; let f1 = apply(add_one, 2); let f2 = apply(transform, 2); println!("{}, {}, {}", f0, f1, f2); let closure = |x: i32| x + 1; let c0 = closure(2i32) * 2; let c1 = apply(closure, 2); let c2 = apply(|x| x + 1, 2); println!("{}, {}, {}", c0, c1, c2); let box_fn = factory(1i32); let b0 = box_fn(2i32) * 2; let b1 = (*box_fn)(2i32) * 2; let b2 = (&box_fn)(2i32) * 2; println!("{}, {}, {}", b0, b1, b2); let add_num = &(*box_fn); let translate: &Fn(i32) -> i32 = add_num; let z0 = add_num(2i32) * 2; let z1 = apply(add_num, 2); let z2 = apply(translate, 2); println!("{}, {}, {}", z0, z1, z2); }

方法

Rust通過impl關鍵字在struct、enum或者trait對象上實現方法調用語法 (method call syntax)。

關聯函數 (associated function) 的第一個參數通常為self參數,有3種變體:

self,允許實現者移動和修改對象,對應的閉包特性為FnOnce。&self,既不允許實現者移動對象也不允許修改,對應的閉包特性為Fn。&mut self,允許實現者修改對象但不允許移動,對應的閉包特性為FnMut。

不含self參數的關聯函數稱為靜態方法 (static method)。

struct Circle { x: f64, y: f64, radius: f64, } impl Circle { fn new(x: f64, y: f64, radius: f64) -> Circle { Circle { x: x, y: y, radius: radius, } } fn area(&self) -> f64 { std::f64::consts::PI * (self.radius * self.radius) } } fn main() { let c = Circle { x: 0.0, y: 0.0, radius: 2.0 }; println!("{}", c.area()); // use associated function and method chaining println!("{}", Circle::new(0.0, 0.0, 2.0).area()); }

特性

特性與接口

為了描述類型可以實現的抽象接口 (abstract interface), Rust引入了特性 (trait) 來定義函數類型簽名 (function type signature):

#![allow(unused)] fn main() { trait HasArea { fn area(&self) -> f64; } struct Circle { x: f64, y: f64, radius: f64, } impl HasArea for Circle { fn area(&self) -> f64 { std::f64::consts::PI * (self.radius * self.radius) } } struct Square { x: f64, y: f64, side: f64, } impl HasArea for Square { fn area(&self) -> f64 { self.side * self.side } } fn print_area<T: HasArea>(shape: T) { println!("This shape has an area of {}", shape.area()); } }

其中函數print_area()中的泛型參數T被添加了一個名為HasArea的特性約束 (trait constraint),

用以確保任何實現了HasArea的類型將擁有一個.area()方法。

如果需要多個特性限定 (multiple trait bounds),可以使用+:

#![allow(unused)] fn main() { use std::fmt::Debug; fn foo<T: Clone, K: Clone + Debug>(x: T, y: K) { x.clone(); y.clone(); println!("{:?}", y); } fn bar<T, K>(x: T, y: K) where T: Clone, K: Clone + Debug { x.clone(); y.clone(); println!("{:?}", y); } }

其中第二個例子使用了更靈活的where從句,它還允許限定的左側可以是任意類型,

而不僅僅是類型參數。

定義在特性中的方法稱為默認方法 (default method),可以被該特性的實現覆蓋。 此外,特性之間也可以存在繼承 (inheritance):

#![allow(unused)] fn main() { trait Foo { fn foo(&self); // default method fn bar(&self) { println!("We called bar."); } } // inheritance trait FooBar : Foo { fn foobar(&self); } struct Baz; impl Foo for Baz { fn foo(&self) { println!("foo"); } } impl FooBar for Baz { fn foobar(&self) { println!("foobar"); } } }

如果兩個不同特性的方法具有相同的名稱,可以使用通用函數調用語法 (universal function call syntax):

#![allow(unused)] fn main() { // short-hand form Trait::method(args); // expanded form <Type as Trait>::method(args); }

關於實現特性的幾條限制:

- 如果一個特性不在當前作用域內,它就不能被實現。

- 不管是特性還是

impl,都只能在當前的包裝箱內起作用。 - 帶有特性約束的泛型函數使用單態化實現 (monomorphization), 所以它是靜態派分的 (statically dispatched)。

下面列舉幾個非常有用的標準庫特性:

Drop提供了當一個值退出作用域後執行代碼的功能,它只有一個drop(&mut self)方法。Borrow用於創建一個數據結構時把擁有和借用的值看作等同。AsRef用於在泛型中把一個值轉換為引用。Deref<Target=T>用於把&U類型的值自動轉換為&T類型。Iterator用於在集合 (collection) 和惰性值生成器 (lazy value generator) 上實現迭代器。Sized用於標記運行時長度固定的類型,而不定長的切片和特性必須放在指針後面使其運行時長度已知, 比如&[T]和Box<Trait>。

泛型和多態

泛型 (generics) 在類型理論中稱作參數多態 (parametric polymorphism), 意為對於給定參數可以有多種形式的函數或類型。先看Rust中的一個泛型例子:

Option在rust標準庫中的定義:

#![allow(unused)] fn main() { enum Option<T> { Some(T), None, } }

Option的典型用法:

#![allow(unused)] fn main() { let x: Option<i32> = Some(5); let y: Option<f64> = Some(5.0f64); }

其中<T>部分表明它是一個泛型數據類型。當然,泛型參數也可以用於函數參數和結構體域:

#![allow(unused)] fn main() { // generic functions fn make_pair<T, U>(a: T, b: U) -> (T, U) { (a, b) } let couple = make_pair("man", "female"); // generic structs struct Point<T> { x: T, y: T, } let int_origin = Point { x: 0, y: 0 }; let float_origin = Point { x: 0.0, y: 0.0 }; }

對於多態函數,存在兩種派分 (dispatch) 機制:靜態派分和動態派分。

前者類似於C++的模板,Rust會生成適用於指定類型的特殊函數,然後在被調用的位置進行替換,

好處是允許函數被內聯調用,運行比較快,但是會導致代碼膨脹 (code bloat);

後者類似於Java或Go的interface,Rust通過引入特性對象 (trait object) 來實現,

在運行期查找虛表 (vtable) 來選擇執行的方法。特性對象&Foo具有和特性Foo相同的名稱,

通過轉換 (casting) 或者強制多態化 (coercing) 一個指向具體類型的指針來創建。

當然,特性也可以接受泛型參數。但是,往往更好的處理方式是使用關聯類型 (associated type):

#![allow(unused)] fn main() { // use generic parameters trait Graph<N, E> { fn has_edge(&self, &N, &N) -> bool; fn edges(&self, &N) -> Vec<E>; } fn distance<N, E, G: Graph<N, E>>(graph: &G, start: &N, end: &N) -> u32 { } // use associated types trait Graph { type N; type E; fn has_edge(&self, &Self::N, &Self::N) -> bool; fn edges(&self, &Self::N) -> Vec<Self::E>; } fn distance<G: Graph>(graph: &G, start: &G::N, end: &G::N) -> uint { } struct Node; struct Edge; struct SimpleGraph; impl Graph for SimpleGraph { type N = Node; type E = Edge; fn has_edge(&self, n1: &Node, n2: &Node) -> bool { } fn edges(&self, n: &Node) -> Vec<Edge> { } } let graph = SimpleGraph; let object = Box::new(graph) as Box<Graph<N=Node, E=Edge>>; }

註釋與文檔

註釋

在 Rust 裡面註釋分成兩種,行註釋和塊註釋。它的形式和 C 語言是一樣的。 兩種註釋分別是:

- 行註釋使用

//放在註釋前面。比如:

// I love Rust, but I hate Rustc.

- 塊註釋分別使用

/*和*/包裹需要註釋的內容。比如:

/* W-Cat 是個大胖貓,N-Cat 是個高度近視貓。*/

文檔

Rust 自帶有文檔功能的註釋,分別是///和//!。支持 Markdown 格式

///用來描述的它後面接著的項。//!用來描述包含它的項,一般用在模塊文件的頭部。 比如在 main.rs 文件中輸入以下內容:

//! # The first line

//! The second line

/// Adds one to the number given.

///

/// # Examples

///

/// ```

/// let five = 5;

///

/// assert_eq!(6, add_one(5));

/// # fn add_one(x: i32) -> i32 {

/// # x + 1

/// # }

/// ```

fn add_one(x: i32) -> i32 {

x + 1

}

生成 html 文檔

rustdoc main.rs

或者

cargo doc

輸入輸出流

輸入輸出是人機交互的一種方式。最常見的輸入輸出是標準輸入輸出和文件輸入輸出(當然還有數據庫輸入輸出,本節不討論這部分)。

標準輸入

標準輸入也叫作控制檯輸入,是常見輸入的一種。

例子1:

use std::io; fn read_input() -> io::Result<()> { let mut input = String::new(); try!(io::stdin().read_line(&mut input)); println!("You typed: {}", input.trim()); Ok(()) } fn main() { read_input(); }

例子2:

use std::io; fn main() { let mut input = String::new(); io::stdin().read_line(&mut input).expect("WTF!"); println!("You typed: {}", input.trim()); }

這裡體現了常見的標準輸入的處理方式。兩個例子都是聲明瞭一個可變的字符串來保存輸入的數據。 他們的不同之處在在於處理潛在輸入異常的方式。

-

例子 1 使用了

try!宏。這個宏會返回Result<(), io::Error>類型,io::Result<()>就是這個類型的別名。所以例子 1 需要單獨使用一個read_input函數來接收這個類型,而不是在main函數里面,因為main函數並沒有接收io::Result<()>作為返回類型。 -

例子 2 使用了

Result<(), io::Error>類型的expect方法來接收io::stdin().read_line的返回類型。並處理可能潛在的 io 異常。

標準輸出

標準輸出也叫控制檯輸出,Rust 裡面常見的標準輸出宏有 print! 和 println!。它們的區別是後者比前者在末尾多輸出一個換行符。

例子1:

fn main() { print!("this "); print!("will "); print!("be "); print!("on "); print!("the "); print!("same "); print!("line "); print!("this string has a newline, why not choose println! instead?\n"); }

例子2:

fn main() { println!("hello there!"); println!("format {} arguments", "some"); }

這裡兩個例子都比較簡單。讀者可以運行一下查看輸出結果對比一下他們的區別。

值得注意的是例子 2 中,{ } 會被 "some" 所替換。這是 rust 裡面的一種格式化輸出。

標準化的輸出是行緩衝(line-buffered)的,這就導致標準化的輸出在遇到一個新行之前並不會被隱式刷新。

換句話說 print! 和 println! 二者的效果並不總是相同的。

如果說得更簡單明瞭一點就是,您不能把 print! 當做是C語言中的 printf 譬如:

use std::io; fn main() { print!("請輸入一個字符串:"); let mut input = String::new(); io::stdin() .read_line(&mut input) .expect("讀取失敗"); print!("您輸入的字符串是:{}\n", input); }

在這段代碼運行時則不會先出現預期的提示字符串,因為行沒有被刷新。 如果想要達到預期的效果就要顯示的刷新:

use std::io::{self, Write}; fn main() { print!("請輸入一個字符串:"); io::stdout().flush().unwrap(); let mut input = String::new(); io::stdin() .read_line(&mut input) .expect("讀取失敗"); print!("您輸入的字符串是:{}\n", input); }

文件輸入

文件輸入和標準輸入都差不多,除了輸入流指向了文件而不是控制檯。下面例子採用了模式匹配來處理潛在的輸入錯誤

例子:

use std::error::Error; use std::fs::File; use std::io::prelude::*; use std::path::Path; fn main() { // 創建一個文件路徑 let path = Path::new("hello.txt"); let display = path.display(); // 打開文件只讀模式, 返回一個 `io::Result<File>` 類型 let mut file = match File::open(&path) { // 處理打開文件可能潛在的錯誤 Err(why) => panic!("couldn't open {}: {}", display, Error::description(&why)), Ok(file) => file, }; // 文件輸入數據到字符串,並返回 `io::Result<usize>` 類型 let mut s = String::new(); match file.read_to_string(&mut s) { Err(why) => panic!("couldn't read {}: {}", display, Error::description(&why)), Ok(_) => print!("{} contains:\n{}", display, s), } }

文件輸出

文件輸出和標準庫輸出也差不多,只不過是把輸出流重定向到文件中。下面詳細看例子。

例子:

// 輸出文本 static LOREM_IPSUM: &'static str = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "; use std::error::Error; use std::io::prelude::*; use std::fs::File; use std::path::Path; fn main() { let path = Path::new("out/lorem_ipsum.txt"); let display = path.display(); // 用只寫模式打開一個文件,並返回 `io::Result<File>` 類型 let mut file = match File::create(&path) { Err(why) => panic!("couldn't create {}: {}", display, Error::description(&why)), Ok(file) => file, }; // 寫入 `LOREM_IPSUM` 字符串到文件中, 並返回 `io::Result<()>` 類型 match file.write_all(LOREM_IPSUM.as_bytes()) { Err(why) => { panic!("couldn't write to {}: {}", display, Error::description(&why)) }, Ok(_) => println!("successfully wrote to {}", display), } }

cargo簡介

曾幾何時,對於使用慣了C/C++語言的猿們來說,項目代碼的組織與管理絕對是一場噩夢。為了解決C/C++項目的管理問題,猿神們想盡了各種辦法,開發出了各種五花八門的項目管理工具,從一開始的automake到後來的cmake、qmake等等,但結果並不如人意,往往是解決了一些問題,卻引入了更多的問題,C/C++猿們經常會陷入在掌握語言本身的同時,還要掌握複雜的構建工具語法的窘境。無獨有偶,java的項目代碼組織與管理工具ant和maven也存在同樣的問題。複雜的項目管理配置參數,往往讓猿們不知所措。

作為一門現代語言,rust自然要摒棄石器時代項目代碼管理的方法和手段。rust項目組為各位猿提供了超級大殺器cargo,以解決項目代碼管理所帶來的干擾和困惑。用過node.js的猿們,應該對node.js中的神器npm、grunt、gulp等工具印象深刻。作為新一代靜態語言中的翹楚,rust官方參考了現有語言管理工具的優點,於是就產生了cargo。

言而總之,作為rust的代碼組織管理工具,cargo提供了一系列的工具,從項目的建立、構建到測試、運行直至部署,為rust項目的管理提供儘可能完整的手段。同時,與rust語言及其編譯器rustc本身的各種特性緊密結合,可以說既是語言本身的知心愛人,又是rust猿們的貼心小棉襖,誰用誰知道。

廢話就不多說了,直接上例子和各種高清無馬圖。

cargo入門

首先,當然還是廢話,要使用cargo,自然首先要安裝cargo。安裝cargo有三種方法,前兩種方法請參見rust的安裝方法,因為cargo工具是官方正統出身,當然包含在官方的分發包中。第三種方法即從cargo項目的源碼倉庫進行構建。Oh,My God。的確是廢話。

好了,假設各位已經安裝好了cargo,大家和我一起學一下起手式。當然了,猿的世界,起手式一般都千篇一律——那就是hello world大法。

在終端中輸入

$ cargo new hello_world --bin

上述命令使用cargo new在當前目錄下新建了基於cargo項目管理的rust項目,項目名稱為hello_world,--bin表示該項目將生成可執行文件。具體生成的項目目錄結構如下:

$ cd hello_world

$ tree .

.

├── Cargo.toml

└── src

└── main.rs

1 directory, 2 files

大家可以在終端中輸入上述命令,敲出回車鍵之後即可看到上述結果,或者直接去編輯器或文件管理器中去觀察即可。 打開main.rs文件,可以看到,cargo new命令為我們自動生成了hello_world運行所必須的所有代碼:

fn main() { println!("Hello, world!"); }

好了,心急的猿們可能已經迫不及待的脫褲子了,好吧,我們先來構建並看看cargo有多神奇,在終端中輸入:

$ cargo build

稍等片刻,cargo會自動為我們構建好高清應用所需的一切,對於這個起手式來說,緩衝不會超過5秒,12秒88的選手要憋住了。

$ cargo run

Running `target/debug/hello_world`

Hello, world!

看到了什麼,看到了什麼,嚇尿了有木有,嚇尿了有木有。好了,cargo就是這麼簡單。

當然了,說cargo美,並不僅僅是簡單這麼簡單,cargo雖然簡單,但是很強大。有多麼強大??可以說,基本上rust開發管理中所需的手段,cargo都有。很小很強大,既強又有節操,不帶馬,學習曲線幾乎為零。

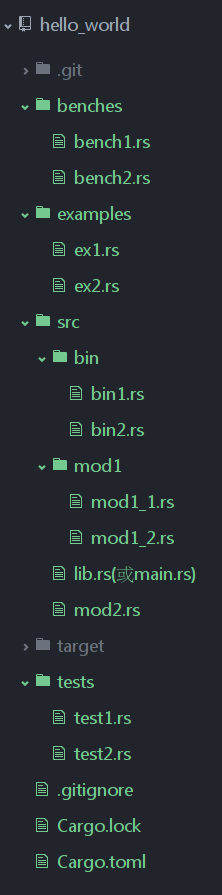

基於cargo的rust項目組織結構

這次不說廢話了,先上高清無馬圖:

對上述cargo默認的項目結構解釋如下:

cargo.toml和cargo.lock文件總是位於項目根目錄下。

源代碼位於src目錄下。

默認的庫入口文件是src/lib.rs。

默認的可執行程序入口文件是src/main.rs。

其他可選的可執行文件位於src/bin/*.rs(這裡每一個rs文件均對應一個可執行文件)。

外部測試源代碼文件位於tests目錄下。

示例程序源代碼文件位於examples。

基準測試源代碼文件位於benches目錄下。

好了,大家一定謹記這些默認規則,最好按照這種模式來組織自己的rust項目。

cargo.toml和cargo.lock

cargo.toml和cargo.lock是cargo項目代碼管理的核心兩個文件,cargo工具的所有活動均基於這兩個文件。

cargo.toml是cargo特有的項目數據描述文件,對於猿們而言,cargo.toml文件存儲了項目的所有信息,它直接面向rust猿,猿們如果想讓自己的rust項目能夠按照期望的方式進行構建、測試和運行,那麼,必須按照合理的方式構建'cargo.toml'。

而cargo.lock文件則不直接面向猿,猿們也不需要直接去修改這個文件。lock文件是cargo工具根據同一項目的toml文件生成的項目依賴詳細清單文件,所以我們一般不用不管他,只需要對著cargo.toml文件擼就行了。

[package]

name = "hello_world"

version = "0.1.0"

authors = ["fuying"]

[dependencies]

toml文件是由諸如[package]或[dependencies]這樣的段落組成,每一個段落又由多個字段組成,這些段落和字段就描述了項目組織的基本信息,例如上述toml文件中的[package]段落描述了hello_world項目本身的一些信息,包括項目名稱(對應於name字段)、項目版本(對應於version字段)、作者列表(對應於authors字段)等;[dependencies]段落描述了hello_world項目的依賴項目有哪些。

下面我們來看看toml描述文件中常用段落和字段的意義。

package段落

[package]段落描述了軟件開發者對本項目的各種元數據描述信息,例如[name]字段定義了項目的名稱,[version]字段定義了項目的當前版本,[authors]定義了該項目的所有作者,當然,[package]段落不僅僅包含這些字段,[package]段落的其他可選字段詳見cargo參數配置章節。

定義項目依賴

使用cargo工具的最大優勢就在於,能夠對該項目的各種依賴項進行方便、統一和靈活的管理。這也是使用cargo對rust 的項目進行管理的重要目標之一。在cargo的toml文件描述中,主要通過各種依賴段落來描述該項目的各種依賴項。toml中常用的依賴段落包括一下幾種:

- 基於rust官方倉庫crates.io,通過版本說明來描述:

- 基於項目源代碼的git倉庫地址,通過URL來描述:

- 基於本地項目的絕對路徑或者相對路徑,通過類Unix模式的路徑來描述: 這三種形式具體寫法如下:

[dependencies]

typemap = "0.3"

plugin = "0.2*"

hammer = { version = "0.5.0"}

color = { git = "https://github.com/bjz/color-rs" }

geometry = { path = "crates/geometry" }

上述例子中,2-4行為方法一的寫法,第5行為方法二的寫法,第6行為方法三的寫法。 這三種寫法各有用處,如果項目需要使用crates.io官方倉庫來管理項目依賴項,推薦使用第一種方法。如果項目開發者更傾向於使用git倉庫中最新的源碼,可以使用方法二。方法二也經常用於當官方倉庫的依賴項編譯不通過時的備選方案。方法三主要用於源代碼位於本地的依賴項。

定義集成測試用例

cargo另一個重要的功能,即將軟件開發過程中必要且非常重要的測試環節進行集成,並通過代碼屬性聲明或者toml文件描述來對測試進行管理。其中,單元測試主要通過在項目代碼的測試代碼部分前用#[test]屬性來描述,而集成測試,則一般都會通過toml文件中的[[test]]段落進行描述。

例如,假設集成測試文件均位於tests文件夾下,則toml可以這樣來寫:

[[test]]

name = "testinit"

path = "tests/testinit.rs"

[[test]]

name = "testtime"

path = "tests/testtime.rs"

上述例子中,name字段定義了集成測試的名稱,path字段定義了集成測試文件相對於本toml文件的路徑。 看看,定義集成測試就是如此簡單。 需要注意的是:

- 如果沒有在Cargo.toml裡定義集成測試的入口,那麼tests目錄(不包括子目錄)下的每個rs文件被當作集成測試入口.

- 如果在Cargo.toml裡定義了集成測試入口,那麼定義的那些rs就是入口,不再默認指定任何集成測試入口.

定義項目示例和可執行程序

上面我們介紹了cargo項目管理中常用的三個功能,還有兩個經常使用的功能:example用例的描述以及bin用例的描述。其描述方法和test用例描述方法類似。不過,這時候段落名稱'[[test]]'分別替換為:'[[example]]'或者'[[bin]]'。例如:

[[example]]

name = "timeout"

path = "examples/timeout.rs"

[[bin]]

name = "bin1"

path = "bin/bin1.rs"

對於'[[example]]'和'[[bin]]'段落中聲明的examples和bins,需要通過'cargo run --example NAME'或者'cargo run --bin NAME'來運行,其中NAME對應於你在name字段中定義的名稱。

構建、清理、更新以及安裝

領會了toml描述文件的寫法,是一個重要的方面。另一個重要的方面,就是cargo工具本身為我們程序猿提供的各種好用的工具。如果大家感興趣,自己在終端中輸入'cargo --help'查看即可。其中開發時最常用的命令就是'cargo build',用於構建項目。此外,'cargo clean'命令可以清理target文件夾中的所有內容;'cargo update'根據toml描述文件重新檢索並更新各種依賴項的信息,並寫入lock文件,例如依賴項版本的更新變化等等;'cargo install'可用於實際的生產部署。這些命令在實際的開發部署中均是非常有用的。

cargo更多詳細用法請參見'28. cargo參數配置'

基本程序結構

Rust 是多範式語言,當然支持命令式編程風格。本章講解 Rust 中的幾種基本程序結構。

註釋

Rust 代碼文件中,通常我們可以看到 3 種註釋。

- 行註釋

- 文檔註釋

- 模塊註釋

行註釋

// 後的,直到行尾,都屬於註釋,不會影響程序的行為。

#![allow(unused)] fn main() { // 創建一個綁定 let x = 5; let y = 6; // 創建另一個綁定 }

文檔註釋

文檔註釋使用 ///,一般用於函數或結構體(字段)的說明,置於要說明的對象上方。文檔註釋內部可使用markdown格式的標記語法,可用於 rustdoc 工具的自動文檔提取。

/// Adds one to the number given.

///

/// # Examples

///

/// ```

/// let five = 5;

///

/// assert_eq!(6, add_one(5));

/// # fn add_one(x: i32) -> i32 {

/// # x + 1

/// # }

/// ```

fn add_one(x: i32) -> i32 {

x + 1

}

模塊註釋

模塊註釋使用 //!,用於說明本模塊的功能。一般置於模塊文件的頭部。

#![allow(unused)] fn main() { //! # The Rust Standard Library //! //! The Rust Standard Library provides the essential runtime //! functionality for building portable Rust software. }

PS: 相對於 ///, //! 用來註釋包含它的項(也就是說,crate,模塊或者函數),而不是位於它之後的項。

其它:兼容C語言的註釋

Rust 也支持兼容 C 的塊註釋寫法:/* */。但是不推薦使用,請儘量不要使用這種註釋風格(會被鄙視的)。

#![allow(unused)] fn main() { /* let x = 42; println!("{}", x); */ }

條件分支

- if

- if let

- match

if 表達式

Rust 中的 if 表達式基本就是如下幾種形式:

#![allow(unused)] fn main() { // 形式 1 if expr1 { } // 形式 2 if expr1 { } else { } // 形式 3 if expr1 { } else if expr2 { // else if 可多重 } else { } }

相對於 C 系語言,Rust 的 if 表達式的顯著特點是:

- 判斷條件不用小括號括起來;

- 它是表達式,而不是語句。

鑑於上述第二點,因為是表達式,所以我們可以寫出如下代碼:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; let y = if x == 5 { 10 } else { 15 }; // y: i32 }

或者壓縮成一行:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; let y = if x == 5 { 10 } else { 15 }; // y: i32 }

if let

我們在代碼中常常會看到 if let 成對出現,這實際上是一個 match 的簡化用法。直接舉例來說明:

#![allow(unused)] fn main() { let x = Some(5); if let Some(y) = x { println!("{}", y); // 這裡輸出為:5 } let z = if let Some(y) = x { y } else { 0 }; // z 值為 5 }

上面代碼等價於

#![allow(unused)] fn main() { let x = Some(5); match x { Some(y) => println!("{}", y), None => () } let z = match x { Some(y) => y, None => 0 }; }

設計這個特性的目的是,在條件判斷的時候,直接做一次模式匹配,方便代碼書寫,使代碼更緊湊。

match

Rust 中沒有類似於 C 的 switch 關鍵字,但它有用於模式匹配的 match,能實現同樣的功能,並且強大太多。

match 的使用非常簡單,舉例如下:

#![allow(unused)] fn main() { let x = 5; match x { 1 => { println!("one") }, 2 => println!("two"), 3 => println!("three"), 4 => println!("four"), 5 => println!("five"), _ => println!("something else"), } }

注意,match 也是一個表達式。match 後面會專門論述,請參見 模式匹配 這一章。

循環

- for

- while

- loop

- break 與 continue

- label

for

for 語句用於遍歷一個迭代器。

#![allow(unused)] fn main() { for var in iterator { code } }

Rust 迭代器返回一系列的元素,每個元素是循環中的一次重複。然後它的值與 var 綁定,它在循環體中有效。每當循環體執行完後,我們從迭代器中取出下一個值,然後我們再重複一遍。當迭代器中不再有值時,for 循環結束。

比如:

#![allow(unused)] fn main() { for x in 0..10 { println!("{}", x); // x: i32 } }

輸出

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

不熟悉迭代器概念的同學可能傻眼了,下面不妨用 C 形式的 for 語句做下對比:

#![allow(unused)] fn main() { // C 語言的 for 循環例子 for (x = 0; x < 10; x++) { printf( "%d\n", x ); } }

兩者輸出是相同的,那麼,為何 Rust 要這樣來設計 for 語句呢?

- 簡化邊界條件的確定,減少出錯;

- 減少運行時邊界檢查,提高性能。

即使對於有經驗的 C 語言開發者來說,要手動控制要循環的每個元素也都是複雜並且易於出錯的。

for 語句就是迭代器遍歷的語法糖。

上述迭代器的形式雖好,但是好像在循環過程中,少了索引信息。Rust 考慮到了這一點,當你需要記錄你已經循環了多少次了的時候,你可以使用 .enumerate() 函數。比如:

#![allow(unused)] fn main() { for (i,j) in (5..10).enumerate() { println!("i = {} and j = {}", i, j); } }

輸出:

i = 0 and j = 5

i = 1 and j = 6

i = 2 and j = 7

i = 3 and j = 8

i = 4 and j = 9

再比如:

#![allow(unused)] fn main() { let lines = "Content of line one Content of line two Content of line three Content of line four".lines(); for (linenumber, line) in lines.enumerate() { println!("{}: {}", linenumber, line); } }

輸出:

0: Content of line one

1: Content of line two

2: Content of line three

3: Content of line four

關於迭代器的知識,詳見 迭代器 章節。

while

Rust 提供了 while 語句,條件表達式為真時,執行語句體。當你不確定應該循環多少次時可選擇 while。

#![allow(unused)] fn main() { while expression { code } }

比如:

#![allow(unused)] fn main() { let mut x = 5; // mut x: i32 let mut done = false; // mut done: bool while !done { x += x - 3; println!("{}", x); if x % 5 == 0 { done = true; } } }

loop

有一種情況,我們經常會遇到,就是寫一個無限循環:

#![allow(unused)] fn main() { while true { // do something } }

針對這種情況,Rust 專門優化提供了一個語句 loop。

#![allow(unused)] fn main() { loop { // do something } }

loop 與 while true 的主要區別在編譯階段的靜態分析。

比如說,如下代碼:

#![allow(unused)] fn main() { let mut a; loop { a = 1; // ... break ... } do_something(a) }

如果是loop循環,編譯器會正確分析出變量a會被正確初始化,而如果換成while true,則會發生編譯錯誤。這個微小的區別也會影響生命週期分析。

break 和 continue

與 C 語言類似,Rust 也提供了 break 和 continue 兩個關鍵字用來控制循環的流程。

- break 用來跳出當前層的循環;

- continue 用來執行當前層的下一次迭代。

像上面那個 while 例子:

#![allow(unused)] fn main() { let mut x = 5; let mut done = false; while !done { x += x - 3; println!("{}", x); if x % 5 == 0 { done = true; } } }

可以優化成:

#![allow(unused)] fn main() { let mut x = 5; loop { x += x - 3; println!("{}", x); if x % 5 == 0 { break; } } }

這樣感覺更直觀一點。

下面這個例子演示 continue 的用法:

#![allow(unused)] fn main() { for x in 0..10 { if x % 2 == 0 { continue; } println!("{}", x); } }

它的作用是打印出 0~9 的奇數。結果如下:

1

3

5

7

9

label

你也許會遇到這樣的情形,當你有嵌套的循環而希望指定你的哪一個 break 或 continue 該起作用。就像大多數語言,默認 break 或 continue 將會作用於當前層的循環。當你想要一個 break 或 continue 作用於一個外層循環,你可以使用標籤來指定你的 break 或 continue 語句作用的循環。

如下代碼只會在 x 和 y 都為奇數時打印他們:

#![allow(unused)] fn main() { 'outer: for x in 0..10 { 'inner: for y in 0..10 { if x % 2 == 0 { continue 'outer; } // continues the loop over x if y % 2 == 0 { continue 'inner; } // continues the loop over y println!("x: {}, y: {}", x, y); } } }

類型、運算符和字符串

本章講解 Rust 中的類型相關基礎知識、運算符相關知識、和字符串的基本知識。

原生類型

像其他現代編程語言一樣,Rust提供了一系列基礎的類型,我們一般稱之為原生類型。其強大的類型系統就是建立在這些原生類型之上的,因此,在寫Rust代碼之前,必須要對Rust的原生類型有一定的瞭解。

bool

Rust自帶了bool類型,其可能值為true或者false。

我們可以通過這樣的方式去聲明它:

#![allow(unused)] fn main() { let is_she_love_me = false; let mut is_he_love_me: bool = true; }

當然,bool類型被用的最多的地方就是在if表達式裡了。

char

在Rust中,一個char類型表示一個Unicode字符,這也就意味著,在某些語言裡代表一個字符(8bit)的char,在Rust裡實際上是四個字節(32bit)。

同時,我們可以將各種奇怪的非中文字符隨心所欲的賦值給一個char類型。需要注意的是,Rust中我們要用'來表示一個char,如果用"的話你得到的實際上是一個&'static str。

#![allow(unused)] fn main() { let c = 'x'; let cc = '王'; }

數字類型

和其他類C系的語言不一樣,Rust用一種符號+位數的方式來表示其基本的數字類型。可能你習慣了int、double、float之類的表示法,Rust的表示法需要你稍微適應一下。

你可用的符號有 i、f、u

你可用的位數,當然了,都是2的n次冪,分別為8、16、32、64及size。

你可以將其組合起來,形成諸如i32,u16等類型。

當然了,這樣的組合並不自由,因為浮點類型最少只能用32位來表示,因此只能有f32和f64來表示。

自適應類型

看完上面你一定會對isize和usize很好奇。這兩個是來幹啥的。這兩個嘛,其實是取決於你的操作系統的位數。簡單粗暴一點比如64位電腦上就是64位,32位電腦上就是32位,16位……呵呵噠。

但是需要注意的是,你不能因為你的電腦是64位的,而強行將它等同於64,也就是說isize != i64,任何情況下你都需要強制轉換。

數組 array

Rust的數組是被表示為[T;N]。其中N表示數組大小,並且這個大小一定是個編譯時就能獲得的整數值,T表示泛型類型,即任意類型。我們可以這麼來聲明和使用一個數組:

#![allow(unused)] fn main() { let a = [8, 9, 10]; let b: [u8;3] = [8, 6, 5]; print!("{}", a[0]); }

和Golang一樣,Rust的數組中的N(大小)也是類型的一部分,即[u8; 3] != [u8; 4]。這麼設計是為了更安全和高效的使用內存,當然了,這會給第一次接觸類似概念的人帶來一點點困難,比如以下代碼。

fn show(arr: [u8;3]) { for i in &arr { print!("{} ", i); } } fn main() { let a: [u8; 3] = [1, 2, 3]; show(a); let b: [u8; 4] = [1, 2, 3, 4]; show(b); }

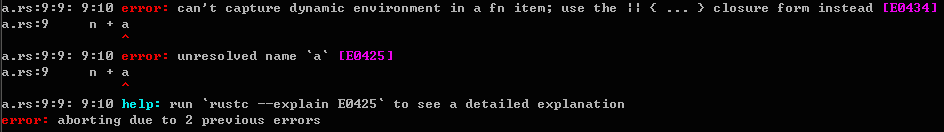

編譯運行它你將獲得一個編譯錯誤:

<anon>:11:10: 11:11 error: mismatched types:

expected `[u8; 3]`,

found `[u8; 4]`

(expected an array with a fixed size of 3 elements,

found one with 4 elements) [E0308]

<anon>:11 show(b);

^

<anon>:11:10: 11:11 help: see the detailed explanation for E0308

error: aborting due to previous error

這是因為你將一個4長度的數組賦值給了一個只需要3長度數組作為參數的函數。那麼如何寫一個通用的show方法來展現任意長度數組呢?請看下節Slice

Slice

Slice從直觀上講,是對一個Array的切片,通過Slice,你能獲取到一個Array的部分或者全部的訪問權限。和Array不同,Slice是可以動態的,但是呢,其範圍是不能超過Array的大小,這點和Golang是不一樣的。

一個Slice的表達式可以為如下: &[T] 或者 &mut [T]。

這裡&符號是一個難點,我們不妨放開這個符號,簡單的把它看成是Slice的甲魚臀部——規定。另外,同樣的,Slice也是可以通過下標的方式訪問其元素,下標也是從0開始的喲。

你可以這麼聲明並使用一個Slice:

#![allow(unused)] fn main() { let arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6]; let slice_complete = &arr[..]; // 獲取全部元素 let slice_middle = &arr[1..4]; // 獲取中間元素,最後取得的Slice為 [2, 3, 4] 。切片遵循左閉右開原則。 let slice_right = &arr[1..]; // 最後獲得的元素為[2, 3, 4, 5, 6],長度為5。 let slice_left = &arr[..3]; // 最後獲得的元素為[1, 2, 3],長度為3。 }

怎麼樣,瞭解了吧。

那麼接下來我們用Slice來改造一下上面的函數

fn show(arr: &[u8]) { for i in arr { print!("{} ", i); } println!(""); } fn main() { let a: [u8; 3] = [1, 2, 3]; let slice_a = &a[..]; show(slice_a); let b: [u8; 4] = [1, 2, 3, 4]; show(&b[..]); }

輸出

1 2 3

1 2 3 4

動態數組 Vec

熟悉C++ STL的同學可能對C++的vector很熟悉,同樣的,Rust也提供了一個類似的東西。他叫Vec。

在基礎類型裡講Vec貌似是不太合適的,但在實際應用中的應用比較廣泛,所以說先粗略的介紹一下,在集合類型的章節會有詳細講述。

在Rust裡,Vec被表示為 Vec<T>, 其中T是一個泛型。

下面介紹幾種典型的Vec的用法:

#![allow(unused)] fn main() { let mut v1: Vec<i32> = vec![1, 2, 3]; // 通過vec!宏來聲明 let v2 = vec![0; 10]; // 聲明一個初始長度為10的值全為0的動態數組 println!("{}", v1[0]); // 通過下標來訪問數組元素 for i in &v1 { print!("{}", i); // &Vec<i32> 可以通過 Deref 轉換成 &[i32] } println!(""); for i in &mut v1 { *i = *i+1; print!("{}", i); // 可變訪問 } }

輸出結果:

1

123

234

最原生字符串 str

你可以用str來聲明一個字符串,事實上,Rust中,所有用""包裹起來的都可以稱為&str(注意這個&,這是難點,不用管他,不是麼?),但是這個類型被單獨用的情況很少,因此,我們將在下一節著重介紹字符串類型。

函數類型 Functions

函數同樣的是一個類型,這裡只給大家普及一些基本的概念,函數類型涉及到比較高階的應用,希望大家能在後面的閉包章節仔細參讀

下面是一個小例子

#![allow(unused)] fn main() { fn foo(x: i32) -> i32 { x+1 } let x: fn(i32) -> i32 = foo; assert_eq!(11, x(10)); }

複合類型

元組(Tuple)

在別的語言裡,你可能聽過元組這個詞,它表示一個大小、類型固定的有序數據組。在 Rust 中,情況並沒有什麼本質上的不同。不過 Rust 為我們提供了一系列簡單便利的語法來讓我們能更好的使用他。

#![allow(unused)] fn main() { let y = (2, "hello world"); let x: (i32, &str) = (3, "world hello"); // 然後呢,你能用很簡單的方式去訪問他們: // 用 let 表達式 let (w, z) = y; // w=2, z="hello world" // 用下標 let f = x.0; // f = 3 let e = x.1; // e = "world hello" }

結構體(struct)

在Rust中,結構體是一個跟 tuple 類似 的概念。我們同樣可以將一些常用的數據、屬性聚合在一起,就形成了一個結構體。

所不同的是,Rust的結構體有三種最基本的形式。

具名結構體

這種結構體呢,他可以大致看成這樣的一個聲明形式:

#![allow(unused)] fn main() { struct A { attr1: i32, atrr2: String, } }

內部每個成員都有自己的名字和類型。

元組類型結構體

元組類型結構體使用小括號,類似 tuple 。

#![allow(unused)] fn main() { struct B(i32, u16, bool); }

它可以看作是一個有名字的元組,具體使用方法和一般的元組基本類似。

空結構體

結構體內部也可以沒有任何成員。

#![allow(unused)] fn main() { struct D; }

空結構體的內存佔用為0。但是我們依然可以針對這樣的類型實現它的“成員函數”。

不過到目前為止,在 1.9 版本之前的版本,空結構體後面不能加大括號。 如果這麼寫,則會導致這部分的老編譯器編譯錯誤:

#![allow(unused)] fn main() { struct C { } }

實現結構體(impl)

Rust沒有繼承,它和Golang不約而同的選擇了trait(Golang叫Interface)作為其實現多態的基礎。可是,如果我們要想對一個結構體寫一些專門的成員函數那應該怎麼寫呢?

答: impl

talk is cheap ,舉個栗子:

struct Person { name: String, } impl Person { fn new(n: &str) -> Person { Person { name: n.to_string(), } } fn greeting(&self) { println!("{} say hello .", self.name); } } fn main() { let peter = Person::new("Peter"); peter.greeting(); }

看見了 self,Python程序員不厚道的笑了。

我們來分析一下,上面的impl中,new 被 Person 這個結構體自身所調用,其特徵是 :: 的調用,Java程序員站出來了:類函數! 而帶有 self 的 greeting ,更像是一個成員函數。

恩,回答正確,然而不加分。

關於各種ref的討論

Rust 對代碼有著嚴格的安全控制,因此對一個變量也就有了所有權和借用的概念。所有權同一時間只能一人持有,可變引用也只能同時被一個實例持有,不可變引用則可以被多個實例持有。同時所有權能被轉移,在Rust中被稱為 move 。

以上是所有權的基本概念,事實上,在整個軟件的運行週期內,所有權的轉換是一件極其惱人和煩瑣的事情,尤其對那些初學 Rust 的同學來說。同樣的,Rust 的結構體作為其類型系統的基石,也有著比較嚴格的所有權控制限制。具體來說,關於結構體的所有權,有兩種你需要考慮的情況。

字段的 ref 和 owner

在以上的結構體中,我們定義了不少結構體,但是如你所見,結構體的每個字段都是完整的屬於自己的。也就是說,每個字段的 owner 都是這個結構體。每個字段的生命週期最終都不會超過這個結構體。

但是有些時候,我只是想要持有一個(可變)引用的值怎麼辦? 如下代碼:

#![allow(unused)] fn main() { struct RefBoy { loc: &i32, } }

這時候你會得到一個編譯錯誤:

<anon>:6:14: 6:19 error: missing lifetime specifier [E0106]

<anon>:6 loc: & i32,

這種時候,你將持有一個值的引用,因為它本身的生命週期在這個結構體之外,所以對這個結構體而言,它無法準確的判斷獲知這個引用的生命週期,這在 Rust 編譯器而言是不被接受的。 因此,這個時候就需要我們給這個結構體人為的寫上一個生命週期,並顯式地表明這個引用的生命週期。寫法如下:

#![allow(unused)] fn main() { struct RefBoy<'a> { loc: &'a i32, } }

這裡解釋一下這個符號 <>,它表示的是一個 屬於 的關係,無論其中描述的是 生命週期 還是 泛型 。即: RefBoy in 'a 。最終我們可以得出個結論,RefBoy 這個結構體,其生命週期一定不能比 'a 更長才行。

寫到這裡,可能有的人還是對生命週期比較迷糊,不明白其中緣由,其實你只需要知道兩點即可:

- 結構體裡的引用字段必須要有顯式的生命週期

- 一個被顯式寫出生命週期的結構體,其自身的生命週期一定小於等於其顯式寫出的任意一個生命週期

關於第二點,其實生命週期是可以寫多個的,用 , 分隔。

注:生命週期和泛型都寫在 <> 裡,先生命週期後泛型,用,分隔。

impl中的三種self

前面我們知道,Rust中,通過impl可以對一個結構體添加成員方法。同時我們也看到了self這樣的關鍵字,同時,這個self也有好幾種需要你仔細記憶的情況。

impl中的self,常見的有三種形式:self、 &self、&mut self ,我們分別來說。

被move的self

正如上面例子中的impl,我們實現了一個以 self 為第一個參數的函數,但是這樣的函數實際上是有問題的。

問題在於Rust的所有權轉移機制。

我曾經見過一個關於Rust的笑話:"你調用了一下別人,然後你就不屬於你了"。

比如下面代碼就會報出一個錯誤:

struct A { a: i32, } impl A { pub fn show(self) { println!("{}", self.a); } } fn main() { let ast = A{a: 12i32}; ast.show(); println!("{}", ast.a); }

錯誤:

13:25 error: use of moved value: `ast.a` [E0382]

<anon>:13 println!("{}", ast.a);

為什麼呢?因為 Rust 本身,在你調用一個函數的時候,如果傳入的不是一個引用,那麼無疑,這個參數將被這個函數吃掉,即其 owner 將被 move 到這個函數的參數上。同理,impl 中的 self ,如果你寫的不是一個引用的話,也是會被默認的 move 掉喲!

那麼如何避免這種情況呢?答案是 Copy 和 Clone :

#![allow(unused)] fn main() { #[derive(Copy, Clone)] struct A { a: i32, } }

這麼寫的話,會使編譯通過。但是這麼寫實際上也是有其缺陷的。其缺陷就是: Copy 或者 Clone ,都會帶來一定的運行時開銷!事實上,被move的 self 其實是相對少用的一種情況,更多的時候,我們需要的是 ref 和 ref mut 。

ref 和 ref mut

關於 ref 和 mut ref 的寫法和被 move 的 self 寫法類似,只不過多了一個引用修飾符號,上面有例子,不多說。

需要注意的一點是,你不能在一個 &self 的方法裡調用一個 &mut ref ,任何情況下都不行!

但是,反過來是可以的。代碼如下:

#[derive(Copy, Clone)] struct A { a: i32, } impl A { pub fn show(&self) { println!("{}", self.a); // compile error: cannot borrow immutable borrowed content `*self` as mutable // self.add_one(); } pub fn add_two(&mut self) { self.add_one(); self.add_one(); self.show(); } pub fn add_one(&mut self) { self.a += 1; } } fn main() { let mut ast = A{a: 12i32}; ast.show(); ast.add_two(); }

需要注意的是,一旦你的結構體持有一個可變引用,你,只能在 &mut self 的實現裡去改變他!

Rust允許我們靈活的對一個 struct 進行你想要的實現,在編程的自由度上無疑有了巨大的提高。

至於更高級的關於 trait 和泛型的用法,我們將在以後的章節進行詳細介紹。

枚舉類型 enum

Rust的枚舉(enum)類型,跟C語言的枚舉有點接近,然而更強大,事實上它是一種代數數據類型(Algebraic Data Type)。

比如說,這是一個代表東南西北四個方向的枚舉:

#![allow(unused)] fn main() { enum Direction { West, North, South, East, } }

但是,rust 的枚舉能做到的,比 C 語言的更多。 比如,枚舉裡面居然能包含一些你需要的,特定的數據信息! 這是常規的枚舉所無法做到的,更像枚舉類,不是麼?

#![allow(unused)] fn main() { enum SpecialPoint { Point(i32, i32), Special(String), } }

你還可以給裡面的字段命名,如

#![allow(unused)] fn main() { enum SpecialPoint { Point { x: i32, y: i32, }, Special(String), } }

使用枚舉

和struct的成員訪問符號 . 不同的是,枚舉類型要想訪問其成員,幾乎無一例外的要用到模式匹配。並且, 你可以寫一個 Direction::West,但是你現在還不能寫成 Direction.West, 除非你顯式的 use 它 。雖然編譯器足夠聰明能發現你這個粗心的毛病。

關於模式匹配,我不會說太多,還是舉個栗子

enum SpecialPoint { Point(i32, i32), Special(String), } fn main() { let sp = SpecialPoint::Point(0, 0); match sp { SpecialPoint::Point(x, y) => { println!("I'am SpecialPoint(x={}, y={})", x, y); } SpecialPoint::Special(why) => { println!("I'am Special because I am {}", why); } } }

吶吶吶,這就是模式匹配取值啦。

當然了, enum 其實也是可以 impl 的,一般人我不告訴他!

對於帶有命名字段的枚舉,模式匹配時可指定字段名

#![allow(unused)] fn main() { match sp { SpecialPoint::Point { x: x, y: y } => { // ... }, SpecialPoint::Special(why) => {} } }

對於帶有字段名的枚舉類型,其模式匹配語法與匹配 struct 時一致。如

#![allow(unused)] fn main() { struct Point { x: i32, y: i32, } let point = Point { x: 1, y: 2 }; let Point { x: x, y: y } = point; // 或 let Point { x, y } = point; // 或 let Point { x: x, .. } = point; }

模式匹配的語法與 if let 和 let 是一致的,所以在後面的內容中看到的也支持同樣的語法。

String

這章我們來著重介紹一下字符串。

剛剛學習Rust的同學可能會被Rust的字符串搞混掉,比如str,String, OsStr, CStr,CString等等……

事實上,如果你不做FFI的話,常用的字符串類型就只有前兩種。我們就來著重研究一下Rust的前兩種字符串。

你要明白的是,Rust中的字符串實際上是被編碼成UTF-8的一個字節數組。這麼說比較拗口,簡單來說,Rust字符串內部存儲的是一個u8數組,但是這個數組是Unicode字符經過UTF-8編碼得來的。因此,可以看成Rust原生就支持Unicode字符集(Python2的碼農淚流滿面)。

str

首先我們先來看一下str, 從字面意思上,Rust的string被表達為: &'static str(看不懂這個表達式沒關係,&表示引用你知道吧,static表示靜態你知道吧,好了,齊了),即,你在代碼裡寫的,所有的用""包裹起來的字符串,都被聲明成了一個不可變,靜態的字符串。而我們的如下語句:

#![allow(unused)] fn main() { let x = "Hello"; let x:&'static str = "Hello"; }

實際上是將 "Hello" 這個靜態變量的引用傳遞給了x。同時,這裡的字符串不可變!

字符串也支持轉義字符: 比如如下:

#![allow(unused)] fn main() { let z = "foo bar"; let w = "foo\nbar"; assert_eq!(z, w); }

也可以在字符串字面量前加上r來避免轉義

//沒有轉義序列

let d: &'static str = r"abc \n abc";

//等價於

let c: &'static str = "abc \\n abc";

String

光有str,確實不夠什麼卵用,畢竟我們在實際應用中要的更多的還是一個可變的,不定長的字符串。這時候,一種在heap上聲明的字符串String被設計了出來。

它能動態的去增長或者縮減,那麼怎麼聲明它呢?我們先介紹一種簡單的方式,從str中轉換:

#![allow(unused)] fn main() { let x:&'static str = "hello"; let mut y:String = x.to_string(); println!("{}", y); y.push_str(", world"); println!("{}", y); }

我知道你一定會問:——

那麼如何將一個String重新變成&str呢?

答:用 &* 符號

fn use_str(s: &str) { println!("I am: {}", s); } fn main() { let s = "Hello".to_string(); use_str(&*s); }

我們來分析一下,以下部分將涉及到部分Deref的知識,可能需要你預習一下,如果不能理解大可跳過下一段:

首先呢, &*是兩個符號&和*的組合,按照Rust的運算順序,先對String進行Deref,也就是*操作。

由於String實現了 impl Deref<Target=str> for String,這相當於一個運算符重載,所以你就能通過*獲得一個str類型。但是我們知道,單獨的str是不能在Rust裡直接存在的,因此,我們需要先給他進行&操作取得&str這個結果。

有人說了,我發現只要用&一個操作符就能將使上面的編譯通過。

這其實是一個編譯器的鍋,因為Rust的編譯器會在&後面插入足夠多的*來儘可能滿足Deref這個特性。這個特性會在某些情況下失效,因此,為了不給自己找麻煩,還是將操作符寫全為好。

需要知道的是,將String轉換成&str是非常輕鬆的,幾乎沒有任何開銷。但是反過來,將&str轉換成String是需要在heap上請求內存的,因此,要慎重。

我們還可以將一個UTF-8編碼的字節數組轉換成String,如

#![allow(unused)] fn main() { // 存儲在Vec裡的一些字節 let miao = vec![229,150,181]; // 我們知道這些字節是合法的UTF-8編碼字符串,所以直接unwrap() let meow = String::from_utf8(miao).unwrap(); assert_eq!("喵", meow); }

索引訪問

有人會把Rust中的字符串和其慣用的字符串等同起來,於是就出現瞭如下代碼

#![allow(unused)] fn main() { let x = "hello".to_string(); x[1]; //編譯錯誤! }

Rust的字符串實際上是不支持通過下標訪問的,但是呢,我們可以通過將其轉變成數組的方式訪問

#![allow(unused)] fn main() { let x = "哎喲我去".to_string(); for i in x.as_bytes() { print!("{} ", i); } println!(""); for i in x.chars() { print!("{}", i); } x.chars().nth(2); }

字符串切片

對字符串切片是一件非常危險的事,雖然Rust支持,但是我並不推薦。因為Rust的字符串Slice實際上是切的bytes。這也就造成了一個嚴重後果,如果你切片的位置正好是一個Unicode字符的內部,Rust會發生Runtime的panic,導致整個程序崩潰。 因為這個操作是如此的危險,所以我就不演示了……

操作符和格式化字符串

現在的Rust資料,無論是Book還是RustByExample都沒有統一而完全的介紹Rust的操作符。一個很重要的原因就是,Rust的操作符號和C++大部分都是一模一樣的。

一元操作符

顧名思義,一元操作符是專門對一個Rust元素進行操縱的操作符,主要包括以下幾個:

-: 取負,專門用於數值類型。*: 解引用。這是一個很有用的符號,和Deref(DerefMut)這個trait關聯密切。!: 取反。取反操作相信大家都比較熟悉了,不多說了。有意思的是,當這個操作符對數字類型使用的時候,會將其每一位都置反!也就是說,你對一個1u8進行!的話你將會得到一個254u8。&和&mut: 租借,borrow。向一個owner租借其使用權,分別是租借一個只讀使用權和讀寫使用權。

二元操作符

算數操作符

算數運算符都有對應的trait的,他們都在std::ops下:

+: 加法。實現了std::ops::Add。-: 減法。實現了std::ops::Sub。*: 乘法。實現了std::ops::Mul。/: 除法。實現了std::ops::Div。%: 取餘。實現了std::ops::Rem。

位運算符

和算數運算符差不多的是,位運算也有對應的trait。

&: 與操作。實現了std::ops::BitAnd。|: 或操作。實現了std::ops::BitOr。^: 異或。實現了std::ops::BitXor。<<: 左移運算符。實現了std::ops::Shl。>>: 右移運算符。實現了std::ops::Shr。

惰性boolean運算符

邏輯運算符有三個,分別是&&、||、!。其中前兩個叫做惰性boolean運算符,之所以叫這個名字。是因為在Rust裡也會出現其他類C語言的邏輯短路問題。所以取了這麼一個高大上然並卵的名字。

其作用和C語言裡的一毛一樣啊!哦,對了,有點不同的是Rust裡這個運算符只能用在bool類型變量上。什麼 1 && 1 之類的表達式給我死開。

比較運算符

比較運算符其實也是某些trait的語法糖啦,不同的是比較運算符所實現的trait只有兩個std::cmp::PartialEq和std::cmp::PartialOrd

其中, ==和!=實現的是PartialEq。

而,<、>、>=、<=實現的是PartialOrd。

邊看本節邊翻開標準庫(好習慣,鼓勵)的同學一定會驚奇的發現,不對啊,std::cmp這個mod下明明有四個trait,而且從肉眼上來看更符合邏輯的Ord和Eq豈不是更好?其實,Rust對於這四個trait的處理是很明確的。分歧主要存在於浮點類型。

熟悉IEEE的同學一定知道浮點數有一個特殊的值叫NaN,這個值表示未定義的一個浮點數。在Rust中可以用0.0f32 / 0.0f32來求得其值。那麼問題來了,這個數他是一個確定的值,但是它表示的是一個不確定的數!那麼 NaN != NaN 的結果是啥?標準告訴我們,是 true 。但是這麼寫又不符合Eq的定義裡total equal(每一位一樣兩個數就一樣)的定義。因此有了PartialEq這麼一個定義,我們只支持部分相等好吧,NaN這個情況我就給它特指了。

為了普適的情況,Rust的編譯器選擇了PartialOrd和PartialEq來作為其默認的比較符號的trait。我們也就和中央保持一致就好。

類型轉換運算符

其實這個並不算運算符,因為他是個單詞as。

這個就是C語言中各位熟悉的顯式類型轉換了。

show u the code:

#![allow(unused)] fn main() { fn avg(vals: &[f64]) -> f64 { let sum: f64 = sum(vals); let num: f64 = len(vals) as f64; sum / num } }

重載運算符

上面說了很多trait。有人會問了,你說這麼多幹啥?

答,為了運算符重載!

Rust是支持運算符重載的(某咖啡語言哭暈在廁所)。

關於這部分呢,在本書的第30節會有很詳細的敘述,因此在這裡我就不鋪開講了,上個栗子給大家,僅作參考:

use std::ops::{Add, Sub}; #[derive(Copy, Clone)] struct A(i32); impl Add for A { type Output = A; fn add(self, rhs: A) -> A { A(self.0 + rhs.0) } } impl Sub for A { type Output = A; fn sub(self, rhs: A) -> A{ A(self.0 - rhs.0) } } fn main() { let a1 = A(10i32); let a2 = A(5i32); let a3 = a1 + a2; println!("{}", (a3).0); let a4 = a1 - a2; println!("{}", (a4).0); }

output:

15

5

格式化字符串

說起格式化字符串,Rust採取了一種類似Python裡面format的用法,其核心組成是五個宏和兩個trait:format!、format_arg!、print!、println!、write!;Debug、Display。

相信你們在寫Rust版本的Hello World的時候用到了print!或者println!這兩個宏,但是其實最核心的是format!,前兩個宏只不過將format!的結果輸出到了console而已。

那麼,我們來探究一下format!這個神奇的宏吧。

在這裡呢,列舉format!的定義是沒卵用的,因為太複雜。我只為大家介紹幾種典型用法。學會了基本上就能覆蓋你平時80%的需求。

首先我們來分析一下format的一個典型調用

fn main() { let s = format!("{1}是個有著{0:>0width$}KG重,{height:?}cm高的大胖子", 81, "wayslog", width=4, height=178); // 我被逼的犧牲了自己了…… print!("{}", s); }

我們可以看到,format!宏調用的時候參數可以是任意類型,而且是可以position參數和key-value參數混合使用的。但是要注意的一點是,key-value的值只能出現在position值之後並且不佔position。例如例子裡你用3$引用到的絕對不是width,而是會報錯。

這裡面關於參數稍微有一個規則就是,參數類型必須要實現 std::fmt mod 下的某些trait。比如我們看到原生類型大部分都實現了Display和Debug這兩個宏,其中整數類型還會額外實現一個Binary,等等。

當然了,我們可以通過 {:type}的方式去調用這些參數。

比如這樣:

#![allow(unused)] fn main() { format!("{:b}", 2); // 調用 `Binary` trait // Get : 10 format!("{:?}", "Hello"); // 調用 `Debug` // Get : "Hello" }

另外請記住:type這個地方為空的話默認調用的是Display這個trait。

關於:號後面的東西其實還有更多式子,我們從上面的{0:>0width$}來分析它。

首先>是一個語義,它表示的是生成的字符串向右對齊,於是我們得到了 0081這個值。與之相對的還有<(向左對齊)和^(居中)。

再接下來0是一種特殊的填充語法,他表示用0補齊數字的空位,要注意的是,當0作用於負數的時候,比如上面例子中wayslog的體重是-81,那麼你最終將得到-0081;當然了,什麼都不寫表示用空格填充啦;在這一位上,還會出現+、#的語法,使用比較詭異,一般情況下用不上。

最後是一個組合式子width$,這裡呢,大家很快就能認出來是表示後面key-value值對中的width=4。你們沒猜錯,這個值表示格式化完成後字符串的長度。它可以是一個精確的長度數值,也可以是一個以$為結尾的字符串,$前面的部分可以寫一個key或者一個postion。

最後,你需要額外記住的是,在width和type之間會有一個叫精度的區域(可以省略不寫如例子),他們的表示通常是以.開始的,比如.4表示小數點後四位精度。最讓人遭心的是,你仍然可以在這個位置引用參數,只需要和上面width一樣,用.N$來表示一個position的參數,但是就是不能引用key-value類型的。這一位有一個特殊用法,那就是.*,它不表示一個值,而是表示兩個值!第一個值表示精確的位數,第二個值表示這個值本身。這是一種很尷尬的用法,而且極度容易匹配到其他參數。因此,我建議在各位能力或者時間不欠缺的時候儘量把格式化表達式用標準的形式寫的清楚明白。尤其在面對一個複雜的格式化字符串的時候。

好了好了,說了這麼多,估計你也頭昏腦漲的了吧,下面來跟我寫一下format宏的完整用法。仔細體會並提煉每一個詞的意思和位置。

format_string := <text> [ format <text> ] *

format := '{' [ argument ] [ ':' format_spec ] '}'

argument := integer | identifier

format_spec := [[fill]align][sign]['#'][0][width]['.' precision][type]

fill := character

align := '<' | '^' | '>'

sign := '+' | '-'

width := count

precision := count | '*'

type := identifier | ''

count := parameter | integer

parameter := integer '$'

最後,留個作業吧。

給出參數列表如下:

(500.0, 12, "ELTON", "QB", 4, CaiNiao="Mike")

請寫出能最後輸出一下句子並且將參數都被用過至少一遍的格式化字符串,並自己去play實驗一下。

rust.cc社區的唐Mike眼睛度數足有0500.0度卻還是每天辛苦碼代碼才能賺到100個QB。

但是ELTON卻只需睡 12 個小時就可以迎娶白富美了。

函數

儘管rust是一門多範式的編程語言,但rust的編程風格是更偏向於函數式的,函數在rust中是“一等公民”——first-class type。這意味著,函數是可以作為數據在程序中進行傳遞,如:作為函數的參數。跟C、C++一樣,rust程序也有一個唯一的程序入口-main函數。rust的main函數形式如下:

fn main() { //statements }

rust使用 fn 關鍵字來聲明和定義函數,fn 關鍵字隔一個空格後跟函數名,函數名後跟著一個括號,函數參數定義在括號內。rust使用snake_case風格來命名函數,即所有字母小寫並使用下劃線類分隔單詞,如:foo_bar。如果函數有返回值,則在括號後面加上箭頭 -> ,在箭頭後加上返回值的類型。

這一章我們將學習以下與函數相關的知識:

注:本章所有例子均在rustc1.4下編譯通過,且例子中說明的所有的編譯錯誤都是rustc1.4版本給出的。

函數參數

參數聲明

rust的函數參數聲明和一般的變量聲明相仿,也是參數名後加冒號,冒號後跟參數類型,不過不需要let關鍵字。需要注意的是,普通變量聲明(let語句)是可以省略變量類型的,而函數參數的聲明則不能省略參數類型。

來看一個簡單例子:

fn main() { say_hi("ruster"); } fn say_hi(name: &str) { println!("Hi, {}", name); }

上例中,say_hi函數擁有一個參數,名為name,類型為&str。

將函數作為參數

在rust中,函數是一等公民(可以儲存在變量/數據結構中,可以作為參數傳入函數,可以作為返回值),所以rust的函數參數不僅可以是一般的類型,也可以是函數。如: